吳玟嶸

2018-06-14發佈

2023-03-04更新

有罪無罪不是重點,重點是練習說服與被說服:專訪舞台劇《十二怒漢》導演張凱福|吳玟嶸

採訪、撰文:吳玟嶸 我覺得陪審團有趣的點就在於它,只要是人,他就會有人的主觀,這個制度再好,他也是個遊戲規則 …

有罪無罪不是重點,重點是練習說服與被說服:專訪舞台劇《十二怒漢》導演張凱福|吳玟嶸

採訪、撰文:吳玟嶸

我覺得陪審團有趣的點就在於它,只要是人,他就會有人的主觀,這個制度再好,他也是個遊戲規則,只要是人在玩遊戲規則,我們不能忽略的是人性。所以對我而言民主制度,不論是現在的一個法官三個法官,參審制或陪審制,他都只是個更接近正義的方式,所以我當然支持陪審團或參審團,這個制度能夠讓目前台灣變得更好,只是我還是得質疑他,因為沒有一個制度是完美的。

開始看標題有押韻的專訪前,先簡單介紹《十二怒漢》這部傳奇的作品吧!

這部劇最原先是1957的美國黑白電影,1997年時重拍為彩色電影版本,2007年時俄國翻拍成《12怒漢:大審叛》,最後則是中國於2015年翻拍成《十二公民》。台灣則是有十貳劇場在2016、2017三次演出的《十二怒漢》舞台劇。

經過了多次改編,這部戲的基本劇情仍是沒有改變:都是以12個陪審員為核心,討論人的天性如何影響我們的司法制度。

案件內容是某位男孩被指控以一把小刀殺了他的父親,經過檢辯的交鋒後,陪審團進到審議的房間,討論被告是否有罪。

當他們第一次針對有罪與否投票前,並沒有經過理性的討論,在多數人認為一定有罪,所以直接投票時,8號陪審員卻投了驚人的無罪。這個舉動引發陪審員間的激烈討論,從個人故事的講述、偏見的發掘到證��據的再次檢視後,他們的共識終於改變。

在張凱福導演執導的《十二怒漢》舞台劇中,第一、二版的,帶有強烈偏見的3號陪審員被說服,投下無罪票;但在第三版,3號最後仍是投下有罪票,這是相較其他版本最大的改動,原因是什麼?這舉動有什麼意義?來聽導演自己說吧!

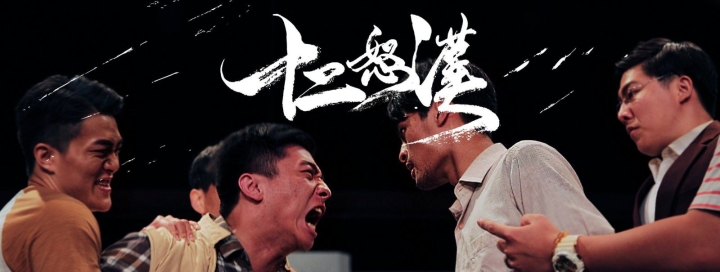

(圖片說明:《十二怒漢》舞台劇海報/圖片來源:十貳怒漢粉絲專頁)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

這世界有耶穌 也有猶大

與張凱福導演的採訪約在竹圍捷運站旁的咖啡廳,因為他正在就讀台北藝術大學,那是離他住的地方最近的捷運站。

《十二怒漢》的電影版非常好看(我是看俄國版),這麼高難度的劇,竟然被與我差不多年紀的他,在畢業製作時以舞台劇的形式給導出來,之後還陸續加演了兩場,這樣子的成就想來就令人感嘆自己似乎總在蹉跎光陰。

回到專訪,在第三版中做出那麼大的改變,原因是什麼?

「我最後讓三號投下有罪的票,觀眾知道三號內心被說服了,但他還是投有罪票,他只是在跟八號賭氣。」只是賭氣?三號這樣的作法是不是太幼稚了?

「這會到另一個層次去,我覺得討論人放在一個制度裡面他會變什麼樣子更重要。所以三號他可以玩弄這個��制度,表示這個制度有非常非常大的漏洞,提出了漏洞我們就有機會想解決辦法,當我只是說這個制度他是完美的,就不會有人去質疑漏洞。」

在一、二版中,他將人性的光輝發揮到極致:理性的八號據理力爭,在不斷的來回交鋒下,終於說服起初就是帶有偏見,才會投下有罪票的八號。最後的無罪判決救了被冤枉的男孩,八號離開房間前繞了房間一圈,然後看著這個待了數小時的場景,這動作的代表陪審團制度可以拯救世界的欣慰。

但現實生活中會有八號嗎?能保證所有的陪審團,都有八號嗎?這是最大的問題。

「我覺得這個劇本在一二版的時候有點像是聖經,我把世界想的太美好了,我認為基督會救世界。後來想這是騙觀眾的,我騙觀眾騙的多棒,我覺得不能這樣,我當然知道陪審團很重要,可是我不能騙觀眾:你看到的陪審團是長這個樣子。但我不能把八號拿掉,八號一樣存在提出問題,我能修改的是結尾。」

「既然我讓耶穌降臨在這世界上,那我要告訴你這世界有猶大,所以三號我要讓他當猶大,我不要讓他當彼得,不要讓他當被耶穌拉走的聖者,不要,我要讓他玩弄這個制度。這個玩弄是絕對有機會的,因為票票等值,他說不要就可以不要啊。

我覺得這是重要的,如果說十二怒漢的十二個人代表社會的某一類型的群體,那這十二個人某種程度上就是一個社會,我們不能否認三號存在在社會上,這個人乘以一百倍他就是一百個人,那一百個人就有機會被選中當陪審員,所以三號的存在不是不可能,就跟八號存在不是不可能一樣。」

(圖片��說明:陪審團進行表決/圖片來源:張凱福導演提供)

第三版中還有一個很有意思的改動:

三號投下有罪票之後,就是解散陪審團,交給下一個陪審團,所以這個男孩不知道有沒有得救。

八號繞了房間一圈,然後看著場景,離開前他嘆了一口氣。

「這個嘆氣非常重要,我覺得這個嘆氣非常辛酸,同樣的事情但他有不同的意思,那這個嘆氣我覺得他道出了很多我心裡的無助感,我覺得八號道出了很多在改革社會的不論年輕人、有想法的人的無助,因為這社會不是那麼容易被撼動的,真的不是靠我這短短兩個小時,把我可以辯贏你的東西全部丟出來,就可以改變。我說我想要改變這小小的十二個人都改變不了了,我要怎麼一夕之間改變這整個台灣社會?」

我要帶給觀眾的,不只是無罪推定

張凱福曾被指控偷了他撿到的錢包中的錢,所以上了法院,而這也成了他選擇十二怒漢作為劇本的原因。

「我覺得這對我來說滿衝擊的,就是要上法院前自己會有沙盤推演:如果到時候法官硬要定我罪怎麼辦?所以我就想很多,其實那段時間一定有被影響,雖然知道自己可能不會怎麼有事,可是如果被硬蓋了一個怎麼辦?我就突然想到十二怒漢這個劇本:無罪推定。」

之後他決定要把這個劇本做成畢業製作,在和戲劇顧問討論時,兩人都認為台灣的人民不信任司法這個問題必須要改:

「我們那時候一致認為陪審團可能是最好的選擇。」

在證據並不夠有力,足以證明被告有罪時,應該認為被告無罪,這樣子的概念稱為「無罪推定」。

而張凱福便是希望透過陪審團的運作,��引導觀眾去接受這個概念。也因此在前兩版的十二怒漢中,他將無罪推定這個概念作為主軸,塑造了一個充滿人性光輝的世界。

「它(十二怒漢)之所以是戲,他不是研究法學的書,也不是條文,他必須要情感,那情感就會渲染,所以我們也把情感這件事情拉出來,最後觀眾他不去質疑ㄟ這個判案的方式有點怪怪的喔、這個案件的科學邏輯有點怪怪的,因為最後被三號感動,最後塑造出來的是一個充滿人性光輝的陪審團,救了那個小孩,三號你好棒,結論是塑造出陪審團可以救世界的感覺,那時候是打算做這件事情。」

之後有了第三次加演的機會時,他卻對陪審團這個制度有了質疑:

「沒有一個制度是完美的,像美國陪審團還是有他的問題存在啊,他不是沒有問題的,像是認罪協商,像是有本書叫做不平等的審判,裡面也提出了讓我信服的問題。」

這時,他正好跟北藝大的何一梵老師聊到這部戲:「他說他非常不喜歡我的十二怒漢,非常非常不喜歡,他的不喜歡是我最後竟然贊同這個劇本,贊同陪審團,而不是質疑陪審團。」

那時的他誤解了質疑的意思,他認為的質疑是那種不喜歡你、批評你。但後來他才理解那個質疑不是這個意思,質疑是你得懷疑他,你才有機會找到盲點,「我後來理解是這個,所以我才同意老師的看法。」

也因此,出現了前面提到的,考慮到現實層面的最終版《十二怒漢》。

除了無罪推定以及保留對陪審團的質疑,張凱福製作《十二怒漢》這個劇本時還希望帶給觀眾一樣東西:「我覺得在做這個劇本做到後來無罪推定當然重要,但另外一個重要的是說服與被說服這兩個東西。」(筆者與導演確認,說服與被說服,可以理解為「理性溝通」)

��他認為在在現實生活中的我們,先不論社會議題、法律議題,連感情問題都不能有說服與被說服這個狀態:「當我們遇到感情問題,都沒有辦法好好的去說服一個人,或是好好聽一個人說服你,因為你要被說服,要先放下己見,站在對方角度去思考,才有機會說:好,我被說服了;而不是互不相讓的衝撞,這在我們生活之太習以為常。那我們在日常生活中都很少有這個狀態,我們要怎麼到一個司法制度裡的時候保持這個狀態呢?」

(圖片說明:陪審員討論案情,一度氣氛緊張/圖片來源:導演提供)

「我當然覺得陪審團或參審制是勢在必行,但是我覺得現在開始政府要想盡辦法做的事情是,我覺得滿難的我也沒有想到解決辦法,但要做的事情是讓人民可以去練習說服與被說服。」

所以他做出《十二怒漢》這齣戲,除了無罪推定,更希望在觀眾們排除了工作,開開心心來劇場約會時,也能看到說服與被說服,這個雖然困難,但絕對重要的事情。

改革要來了 我們要加緊腳步

司法院推出了國民法官草案,目的在使國民與法官共同參與刑事審判,提升司法之透明度,反映國民正當法律感情,增進國民對於司法之瞭解及信賴,彰顯國民主權理念,針對這個改革,張凱福這樣認為:

「我覺得我可以給自己的結論是他要來了,得加緊腳步才能跟上了,(說服與被說服的練習)一旦我們對這些事情已經習以為常的時候,無論我們什麼時候被抽到當陪審員,提問題是一個本能的反應的時候,我相信做錯的事情會變更少。」

「我不能說現在��的台灣人沒資格,絕對有資格,但我們得駕輕就熟啊,不能當我們要討論時他才被挑起來,他必須要是一個本能的反應我們才有機會,那我們就各司其職嘛,我能做就是從藝術想盡辦法告訴他們一些事情,可能有人就從實際的東西去告訴他們,大家要動起來了,所以如果這東西真的得走,然後我們真的希望他成功,那我覺得不論是誰,只要是在乎這件事情的人,都應該想盡辦法去讓身邊的人開始看到問題是什麼。」

筆者自言自語:

這篇專訪中,導演先是說明了:不論是何種司法制度,因為是由有天生缺陷的人在運作,所以都必定會有缺陷。

他以劇中的3號做說明,認為只憑賭氣就做出決定的人必定存在,這種人也極有可能參與陪審團。然後他將問題放大,認為就算必須要推行某個制度,我們也必須面對一件事:制度設計的再好,終究是由人來運行,若要真正解決問題,就要抱持懷疑的態度並進行理性溝通,而這件事情必須不斷練習,不能只寄望制度改變,世界就會變好。

雖然導演是以陪審團的故事闡述理念,但筆者認為,同樣的想法也能應用在司法院希望推行的國民法官制度上。

前陣子屏東地院試行國民法官時,有國民法官坦承其因被告的長相好看(稍有顏值),所以影響了他的決定。這件事情便很直接地呈現出理性的制度中,必定會有不理性的人,進而導致制度本身的美意付諸流水,所以在關心制度本身的問題時,必須同時進行的,是如何使人理性的教育。

國民法官制度中,職業法官必須和國民法官共同決定被告是否犯罪及刑度如何,這便是一個理性教育的契機:職業法官除了須�認真面對一般民眾的價值觀,也必須轉化其專業用語,以一般民眾可以理解的文字與其溝通,如此方有可能不作出「恐龍判決」;民眾參與司法程序時,可以闡述自身價值觀,但也可能遇到專業門檻太高的困境,所以充實自己的法律知識,才能適當表達有意義的法律意見,及避免單方面聽取職業法官意見,失去人民參與司法的制度美意。

在雙方都必須增進自身能力,比如民眾學習使用法律專業用語、職業法官練習將用語白話,目的是為了更有品質的溝通時,不理性的情形就更有可能被剃除掉。

人民參與審判(國民法官)可能是司法不遭人民信任的解方之一,同時也是我們一起走向理性溝通社會的機會。

在意這件事情的人們,可以找出《十二怒漢》的各種版本來看,或者參考導演在專訪中提到的書籍:《不平等的審判》,從更多角度認識人類參與審判時,不論是陪審制或是國民法官中,大家都會遇到的各種問題。就如導演所說,我們必須更全面的看見問題,並趕快做出改變了。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音�樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。