林大鈞

2019-11-29發佈

2023-03-02更新

分手注定不快樂?專家來告訴你|林大鈞

*本文之訪談內容係將心理師個人之臨床工作經驗分享給讀者參考,並不代表目前臺灣社會之普遍現象或絕對真理。 本文作 …

分手注定不快樂?專家來告訴你|林大鈞

*本文之訪談內容係將心理師個人之臨床工作經驗分享給讀者參考,並不代表目前臺灣社會之普遍現象或絕對真理。

本文作為法律白話文運動與《85010全台最多人使用的離婚法律服務》合作推出的離婚法律專題系列最後一篇,很榮幸能夠邀請到婚姻家族治療專家—中華民國諮商心理師公會全國聯合會副理事長羅惠群心理師來接受我們的訪問,本文將由副理事長帶領我們脫離法律回歸感性層面,探討婚姻關係本質、出軌的因素以及婚姻諮商能夠如何協助當事人做出選擇。

是什麼造就了婚姻危機

心理師認為,造成婚姻危機的主因,第一個部分是夫妻關係自身的狀況出問題,這是關於情感面與溝通面的問題;第二個是家庭經營、家務分工、經濟分工、教養分工的衝突,以及男女平權等新觀念對於傳統思維的衝擊,如果這些衝突本身沒有獲得對話解決就可能形成婚姻危機;第三個部分就是所謂的第三者介入(出軌),這對關係所造成的傷害會比前兩個原因來得大。

什麼樣的行為才能叫做出軌

所謂的出軌可以分成很多種,現代社會中太多管道可以認識他人並建立各種不同的關係,外遇的對象有可能是公司同事、部屬、朋友或網路上認識的人,重點其實在於這些關係該如何被界定,也就是夫妻雙方如何去看這層關係對夫妻親密關係的影響。很多情況在法律上雖然沒有構成通姦罪,例如只是相約單獨見面吃飯、逛街或看電影等日常生活行為,如果這時夫妻之間關係的穩定度、信任度與承諾感低落時,一方就有可能「認為」對方這樣的行為也算出軌,所以實際上這是當事人的自由心證,並沒有一個所謂的標準的答案。

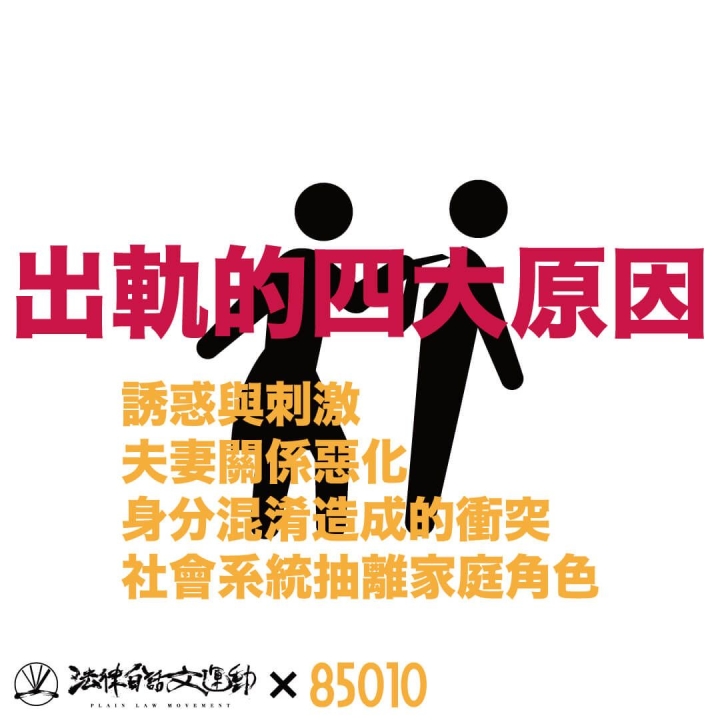

出軌的原因

一、誘惑與刺激

心理師依據臨床經驗整理的出軌原因第一個是「誘惑與刺激」,誘惑跟刺激的重點在於為什麼對誘惑跟刺激沒辦法把持,在現代社會中,工作經濟家庭與教養的壓力對很多人來說是一種耗損,甚至耗損了結婚前所打下的「愛的基礎」,夫妻在這樣的耗損中如果沒有機會補充能量及對話,愛及體諒這種耐心就會越來越少。這時如果身邊的環境又有一些誘惑,這種誘惑可能給當事人的感覺是愛、接納或崇拜等等,就可能發生所謂的出軌。但出軌不代表著當事人打算捨棄原來的婚姻關係,只是目前在婚姻關係裡得不到上述元素,所以如果外在的第三者能給你這些元素時,自然很容易受其所吸引。

二、夫妻關係惡化

第二個原因是夫妻關係變得不好,長期的意見、觀點不合與爭吵也會導致夫妻間「愛的能量」減弱造成嫌隙,這些嫌隙若不經妥善處理會造成關係的裂痕越來越大,最終也可能發生出軌情形。

三、身分混淆造成的衝突

第三個因素與子女有關,在沒有子女的狀態下,婚姻關係中的角色只有單純的夫與妻,然而子女誕生後夫妻則會多了父母的角色,這時夫妻之間有時候會產生角色的混亂。例如一號角色是婚姻二號角色是親子,如果用先生的角色對上媽媽�的角色,這就是一種角色錯置,這時候因為方向與角色關係不一致很容易產生衝突。

例如小孩的拒學到底是誰的責任?傳統觀念上是以母親為主導,母親需要為小孩在學校與成績的表現負責,小孩發生拒學時,父親對兒子的挫折會轉向成父親對母親的生氣。夫妻理應是在平等且同盟的角色上,面對教養責任並希望孩子更好,這時若父親把對兒子的挫折轉移到母親身上將會使母親的心境受到很大的衝擊,原先穩固的夫妻關係也將因為雙重角色造成許多錯置與破壞,子女的問題經常會使夫妻困惑到底是該用父母的角色或者是夫妻的角色討論,這樣的關係變化使夫妻關係原先可得到的支撐基礎消失。

四、社會系統抽離家庭角色

此外,由於現在社會生活壓力較大,夫妻回家後偶爾帶著的仍是工作、公司的情緒,這時候另一半需要他(她)在下班後回歸家庭的位置卻仍然被工作抽離時,就有可能會造成衝突,這對當事人而言其實非常辛苦,因為很多時候當事人實際上並非自願抽離家庭,他是被整個大環境,也就是整個社會的系統、國家政策與環境抽離,許多夫妻到最後變得不認識彼此。這時後夫妻其實並非討厭彼此,純粹是個人被系統抽離所造成的疏離感,在一開始形成雙方還可以互相體諒、安撫,但是隨著時間過去矛盾只會越來越大,此時被拋下的一方(通常是女性),在雙薪家庭普遍的現代社會中,所承受的工作壓力不亞於男性,這時女性又被傳統觀念賦予的角色制約時,將形成雙重壓力。

心理師認為,臺灣社會賦予女性一種不是很好的美德叫做「吞忍」,在這個狀態底下很多女性會尋求親友慰藉,但通常親友都會規勸女性能夠繼續待在這段關係裡做出讓步而無助於家庭壓力的排解,這將使��女性會尋求其他更能夠給予其支撐的對象,發展出一段關係,大部分都是在職場發生的情形較多,許多這類型女性認為上班是一種紓壓,因為工作時不用煩惱家庭事務,可以享受單純的角色,進而也比較容易跟辦公室的夥伴產生較親密的關係,不過這段關係不見得會使女性捨棄婚姻與子女,有時只是需要疼愛使她能夠暫時逃離這些壓力。

心理師如何給予當事人協助

心理師指出,在現代社會雖然越來越能接受離婚這件事,但當事人在面對家人關注時仍會承受相當程度的壓力,所以當事人通常會先向朋友求助,並透過朋友建議來尋求婚姻諮商,諮商時通常會有兩個方向,一個是不想離婚,希望能修復這段關係;另一種是對於要離婚還是恢復關係有所遲疑所以求助。至於已經確定要離婚的當事人大多會直接去尋求律師協助。

若當事人希望回歸婚姻關係,首先會想知道到底發生什麼問題,之後則是如何回復信任感。可以想像成夫妻雙方對於組織家庭這件事有一個承諾、目標、理想與夢想,並花費許多心思完成一個結婚的承諾,兩人中間有一個非常強韌的關係線連接著彼此,出軌的發生就象徵著這條線被剪斷,被剪斷的線要接起來是相當困難的,心理師的作法是去「解構」(deconstruct)原來的婚姻關係,可以想像成建築公司蓋房屋,房子因為颱風(出軌)而變成危樓,這時如果房屋主結構已經損壞,則如何修補房屋都將搖搖晃晃甚至再次倒塌,這時較好的作法是拆解整個結構重新穩固地基並蓋好新的房屋。不過在重建的過程中原來斷掉的線(象徵著舊有婚姻的期望與期待,或是夫妻本身的性格狀態)還在,需要透過更多不同的對話理解方式減少它對於雙方的干擾。

回歸家庭是否為最佳選擇

心理師認為,婚姻治療不帶預設立場在恢復關係或離婚,不抱著一定要達成某種成果的心態進行諮商,而是在諮商過程中去理解雙方的狀況,在執業過程中,心理師時常發現有些夫妻其實並不適合,因為家庭背景性格價值觀相差甚遠,婚姻要幸福勢必雙方都要能夠某種程度與對方契合,這時並不會強求雙方回復或修補婚姻關係。

實際上關係的回復與否最後仍由當事人自行決定,如果雙方都願意回歸,做出改變或其他嘗試,那麼婚姻關係回復的可能性就比較高;如果雙方釐清問題後,發現當初只是因為到了一定年紀被家裡逼婚等情事而結合,個體的需求並沒有被滿足,這種沒有經過長時間認識與相處判斷雙方是否適合的婚姻,這時在心理師的觀念裡,選擇離婚並非壞事而是一種可行的選項,結婚與離婚都是平等的行為,選擇維持關係裡與選擇離開關係都是一個決定,如何去判斷這個決定是諮商協助夫妻做的事,但無論如何最後的決定權利仍是在當事人身上。

心理師並進一步指出有些夫妻不離婚的原因是為了給子女一個「完整的家庭」,然而這其實是一種迷思,雖然社會觀念普遍認為父母都在才是一個完整的家庭,但今天同在一個屋簷下貌合神離,各種各樣衝突爭吵在家裡每天上演,對子女而言只會看到一對不關心彼此不愛彼此的父母,而持續看著這些仇恨與抱怨的負面情緒對小孩傷害恐怕有增無減。

結語

訪談的最後心理師提到,所謂的婚姻必須是一個彼此分工合作 、幸福且有「愛」的系統,如果能夠透過婚姻諮商的方式由心理師協助重塑美滿家庭固然是美事一樁,但如同前述,結婚與離婚都是平等的行為,選擇維持關係或選擇離開都是一種可行的決定,如果夫妻雙方基於性格、��價值觀等因素實際上並不適合彼此,正所謂「強摘的瓜不甜,強求的緣不圓」,放手讓對方自由何嘗不是一個使彼此更圓滿的選擇,而在離婚這件事上就如同心理師前面所說,由心理師梳理情感層面之後還有法律層面的問題需要解決,而法律關係作為雙方斷捨離的最後一哩路,需要的正是專業律師協助釐清,給予雙方當事人嶄新的開始,迎向各自的旅程。

作者:法律白話文運動X《85010全台最多人使用的離婚法律服務》

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。