劉珞亦

2021-11-08發佈

2024-06-20更新

從街頭到國會,抗爭如何推動台灣民主|劉珞亦

思考解決方案,透過運動或進入體制從政等方式改變,便是這百年民主演進,所教會我們的。

民主和自由,是很多人拚過來的。

例如 1923 年,日治時代下的第一槍。

日治時代中知識份子的反抗

日治時代的《六三法》,是台灣總督權力極大的依據,也是日治時代反抗的著力點。

過去,台灣總督對於台灣社會的反抗運動,多半都是透過武力來鎮壓,造成非常多的死傷。但是 1920 年代起,台灣的人的反抗開始改變了,過去的反抗很多是由社會底層開始,後來變成很多是知識份子以及仕紳等級發起—在當時,受了近代教育、能操流利日語的本島知識青年越來越多,更能懂得從參政權或言論自由等法理上,去批判總督府的立場。

這代知識青年們所採取的手段不是暴力,而是透過和平方式來抗爭,包含文字著作和公開演說。他們並不主張要推翻日本的統治,而是希望在日本的統治下,可以讓台灣人擁有應有的法律地位。

後來有大量的年輕人到「內地(當時稱日本為內地)」唸書,養成一批新興的知識份子,而這些知識份子,也用知識份子的手段來反抗。然而這樣的反抗,卻會造成抗爭內部的尷尬結果,即後來反抗路線的的歧異。

有一部分的人認為,應該要廢除《六三法》,因為這個體制就是把臺灣人當作次等的力量,所以一定要努力廢除。廢除派以林獻堂為主,他與台灣一些留學生,在日本籌組「六三法撤廢期成同盟會」,主張廢除六三法並讓台灣納�入日本帝國的體制。

但林呈祿[1]卻不這麼認為,並提出一個不一樣的論述。

他認為,如果我們廢除《六三法》,不就是讓日本的法律可以在台灣這塊土地上施行嗎?這無疑會使台灣之於日本的特殊性被抹滅,,因此這樣的路線之爭,就在 1920 年年底,「撤廢六三法派」和「設置臺灣議會派」進行辯論,最後林獻堂拍板定案,未來的運動就以「臺灣議會設置請願運動」為主要目標[2]。

而這起源於東京的「臺灣議會設置請願運動」對於在台灣的知識份子有極大的鼓舞效應,其中當時在台北的醫師蔣渭水,便大力支持「臺灣議會設置請願運動」的發起者們,並和林獻堂等人一同成立臺灣文化協會,致力能夠提升臺灣人智識的文化活動,包含辦報、舉辦講習和各式演說,並協助議會設置請願的宣傳。

當時的臺灣總督曾對文化協會作出警告,如果被認定是政治結社性質的團體,就會立即作出處置,也對當時文化協會舉辦的各式活動大量取締。在當局的壓迫之下,文化協會承受了很大的壓力,並且也確實未以政治訴求團體的角色推行各類社會運動,不過由於成員中有多位當時社會運動的領袖人物,如林獻堂、蔡培火等人,以個人名義推動或指導社會運動的情形十分普遍,這樣的現象也使臺灣文化協會可說是當時台灣社會的知識後盾,也為「臺灣議會設置請願運動」這政治行動提供了文化、知識與宣傳上等支持[3]。

挫敗,挫敗�,再挫敗

在眾人的共識下,「臺灣議會設置請願運動」就這樣開始了,首先向日本的請願,當然是一直不斷的挫敗。例如林獻堂等人跟日本總督見面請願,官方就會立刻放風聲,說林獻堂願意停止臺灣議會請願運動,或是說總督府承諾給林獻堂多少好處,換取他退出該運動。也因為這樣的風聲,導致許多人對於林獻堂的猜疑,整個運動因此也受到很大的阻礙,其中例如蔣渭水等人,就另外成立「臺灣議會期成同盟會」,想要取代林獻堂等人來強力推動議會運動。

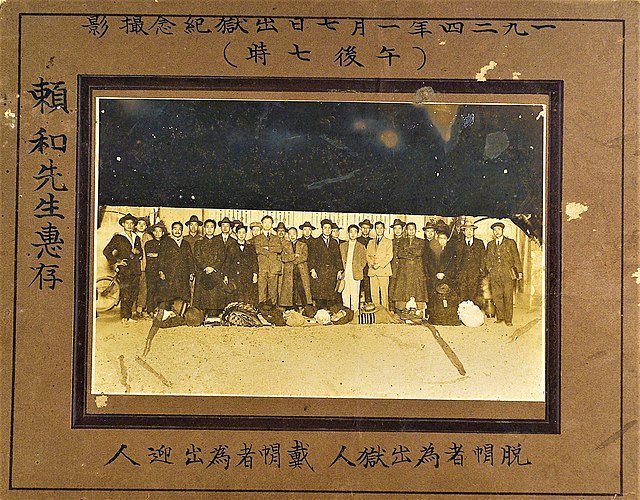

因此蔣渭水等人就向東京稻田警察署提出該同盟會的結社申請,並且順利通過。但總督府卻極為不悅,因為對總督府來說,被殖民的人民居然繞過總督府到東京組成政治團體,顯然完全不把台灣總督府擺在眼裡,也因此,史稱「治警事件」[4]的重大事件便在1923 年底發生。

之所以被稱做「治警事件」,主要是因為《治安警察法》的規定,在這部法律裡頭,對於人民的集會以及結社有很多的限制,換言之這部法律某程度上就是要限制人民參與政治的可能性。而正因為當時台灣人各種不同路線向日本政府發起議會請願,因此就在 1923 年 12 月 16 日,台灣總督府開始進行全台大逮捕!全面打擊那些參與自治運動的人士,當多人遭到逮捕,其中包含大家熟悉的蔣渭水、蔡培火等人,最後有 18 名遭到檢察官以違反該法第 8 條[5]第 2 款起訴[6]。

其實這個法律在台灣施行,還少了一個很��重要的關鍵─也就是,當當局違法讓人民集會結社的權利受到損害時,可以向行政法院要求平反,但按照當時的狀況,台灣根本沒有「行政法院」,所以法條文字和現實運作是有矛盾的。這樣根本無法跟上法制,卻依舊起訴的現狀,完全可以窺探當時政府操作的「政治性」[7]。

然而,就算在這樣艱難的情況下,還是有台灣人站了出來擔當辯護人,他便是葉清耀。

身為台灣第一位辯護士,也是台灣第一位拿到法學博士的葉清耀決定挺身而出,擔任這些爭取台灣自治的被告辯護者。然而他面對的是當時擔任原告的檢察官「三好一八」,在開庭的過程中,三好一八對於這些被告非常嚴厲,認為如果你們這些被告,不願意接受日本人的統治,那就請你離開台灣,甚至指責台灣人竟不知感恩,反對同化政策,要求自治權利,是不自量力。

一審歷經 9 次開庭,最後被告統統被判無罪,拿到一場勝利!審判長堀田真猿宣告被共 18 名統統無罪,葉青耀更在這場官司中一戰成名。這場審判讓這些被告無罪,有學者認為是明顯得違反台灣總督的意旨,可見當時司法的獨立性,是不受行政干預的[8]。但也有論者是持比較不一樣的意見,其認為法官判無罪的原因,是因為這些被告真的沒有違反法律,而且如果判有罪反而讓他們英雄化。且該學者就認為,這也反映當時的司法文化已經有「依法判決」的態度,但這種依法判決比較是在形容做任何事情,只要是公權力,即便是惡事,都是必須要依法,至於是不是惡法,是次要的考量[9]。

但是儘管眾說紛紜,最後二審還是推翻了一審判決,蔣渭水及蔡培火被判 4 個月有期徒刑,剩餘等人則有被判 3 個月有期徒刑、罰錢或無罪的處遇。

最後這個請願活動,在路線不同下分裂,最後就在請願 15 次後,以失敗宣告收場。但也因為發起這樣的運動,台灣人的獨立主體性,也慢慢因為這樣浮現出來。至此,臺灣人對於憲法二字雖然不見得清楚知道,但透過知識分子的鼓吹,也多少開始知道:政府的活動不可恣意,必須依靠客觀法律作為依據,且同時一國的主權屬於國民全體,統治者的權力來自人民授權,故政府的組成須依照民主原則為之。

另外這個時候,距離中華民國憲法登陸臺灣,其實也沒有多久了。

戒嚴後的反抗:橋頭事件

1949 年中華民國登入台灣,實施戒嚴,對於人民在戒嚴下的權利,都是屬於緊縮的狀態。任何想要主張政治權利的行為,在《懲治叛亂條例[10]》的使用下,人民只是成為被打壓的客體。

然而到了 1979 年,事情開始有了變化。

1979 年 1 月 22 日,在大高雄的橋頭鄉,爆發了中華民國在台灣實施戒嚴 30 年以來,第一場的政治示威活動,被稱作橋頭事件。事件主角是「余登發[11]」及「余瑞言」,余登發是在高雄的著名地方派系「余家班」的創始人,曾經在 1960 年代擔任過高雄縣縣長。

然而就在 1978 �年時,余登發和余瑞言被政府指控涉及「匪諜吳泰安事件」,是受中國的國務院總理華國鋒指使來推翻政府的,因此遭到逮捕,罪名是「知匪不報」,規範在《戡亂時期檢肅匪諜條例》第9條,會處 1 年以上 7 年以下的有期徒刑。

因此這樣的事情引起黨外人士的不滿,因為余登發一直以來對於黨外人士多有照顧,其本身也算是少數非國民黨當選高雄縣長的人,在當地屬於相當有聲望的地方派系,因此有人認為當時政府逮捕余登發父子,就是希望可以打擊黨外的勢力。因此當時參與反對運動的人物,例如知名的陳菊、黃信介、許信良、陳婉真等人,就決定前往余登發的故鄉橋頭鄉來舉辦抗議活動,要求釋放余登發父子。

但這個抗議活動,現在看起來很日常,在當時其實卻是毛骨悚然。

要知道,當時還是戒嚴且獨裁的狀態,連蔣中正身旁親近的雷震想要組黨,都可以因此成為階下囚,更何況一般人民要進行政治性的抗爭?在當時,從來沒有任何的政治抗爭出現,而且這些黨外人士,每一個都是被監聽,更是深怕這場抗爭消息外露。所以許多的參與者在出發之前都向家人交代了後事,因為要知道在戒嚴令下進行政治抗爭,真的是要冒著生命危險的。

遊行當天,由陳菊和陳婉真走在最前頭,其中包括法委員黃順興、台灣省議員張俊宏、林義雄、邱連輝、何春木、律師姚嘉文、施明德、陳鼓應、王拓、陳博文、曾心儀、蕭裕珍、艾琳達、賀端藩、楊青矗、邱茂男、周平德、林景元、郭一成、魏廷昱、辜水龍、陳永田、胡萬振等黨外人士、再加上部分余家的親友及地方人士,其中時任的桃園縣長許信良也�參與其中[12]。

雖然在走的過程當中,圍觀的人非常多,但沒有人敢加入這樣的遊行。但也因為黨外人士發起戒嚴以來第一場政治示威活動,引起國際記者的關注,反抗運動也開始有了雛形,因此在壓力下,政府也不敢對於余登發父子判重刑,余登發後來被判 8 年,余瑞言被判 2 年。然後原先被利用來誣陷余登發父子的「吳泰安」,卻直接被送到刑場槍決。(事後也有資料顯示吳泰安似乎並不認識余氏父子)

這件事情也帶動黨外勢力的團結,也在當年的 12 月 10 日國際人權日當天,爆發了「美麗島事件」。許多人認為,橋頭事件是美麗島的前哨戰,如果沒有橋頭事件,不會有美麗島事件。而學者吳乃德認為美麗島事件是台灣民主化的關鍵時刻[12],更可見橋頭事件的可貴。

惡法:《集會遊行法》

至從美麗島事件後,台灣開始慢慢有了許多的政治抗爭,也在這樣的情況下,1988 年立法院終於立了《動員戡亂時期集會遊行法》,這個看似應該要保障人民的集會遊行權利的法律,第一條是這樣規定的:

「動員戡亂時期為保障人民集會、遊行之自由,維持社會秩序,特制定本法。」

這也似乎暗示著這部法律目的其實並非保障人民的集會遊行,主要就是透過各種規定來限縮人民的集會遊行的權利。例如集會遊行一定要經過政府同意、禁制區的設置、不能主張共產主義或分裂國土(一開始還是規定不能違背憲法)、不解散就直接入罪等規定。這些規定��都證明《集會遊行法》就是要打壓人民參與集會遊行的權利,試想,如果要抗議,還要經過政府的同意,你還會有抗議政府的機會嗎?要抗議國家政策,竟然不能靠近行政院?和平的集會遊行只是不解散,就直接入罪?這些規定都顯示,當時的政府就是要透過這些規定來讓人民畏懼參與集會遊行,讓參與政治活動變成一件很可怕的事情。

而這樣的法律,並沒有因進入到民主時代而改變,後來歷經兩次修正,名字變成《集會遊行法》,但內容仍然保有威權時代的各種規定。所以在台灣社會已經前腳進入民主社會時,後腳還在威權時代的法律,就會顯得格格不入,甚至出問題。

2008 年,馬英九上台,急於改善兩岸關係,因此邀請中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳雲林訪台,但因為諸多的親中行為,例如不准民眾沿路舉國旗等,甚至對於人民進行違法的臨檢以及搜索,導致人民的不滿到了頂點,其中甚至引發「上揚唱片行事件」。

上揚唱片行就在晶華酒店、抗爭活動現場附近,當時,老闆娘張碧特別在店內播放《戀戀北迴線》,引起店內外民眾歡呼,但是這樣輕鬆的氣氛沒有多久,即遭遇警察無預警進入店內,強制要求店家關掉音樂。不僅如此,如同前面所說的威權時期的《集會遊行法》一路活到現在,所以當時人民想要申請集會遊行,統統被政府「不予許可」,白話一點來說,人民之所以會有集會遊行,就是因為對於政府的不滿意,但現在政府卻有權力來不予許可人民抗議,憲法第 14 條集會遊行的權利如同白紙一般。

其中台大社會系助理教授李明璁,更被以違法《集會遊行法》為由逮捕,甚至��被以是「首謀」起訴,之後學界以及社運團體也召開記者會,主張大家都有參與這個政府沒有許可的集會遊行,大家都是首謀,快來逮捕我們,凸顯這部法律的荒謬。後來眾多人在 2008 年 11 月 6 日發表「1106行動聲明[14]」,上百人在行政院門口以快閃的方式來進行抗議,但現場的學生突然在行政院門口坐下,希望等待官員的回應,但後來被警方驅離,同時也開啟了「野草莓學生運動」的序幕。

野草莓運動的主要訴求就是針對修正《集會遊行法》,當集會遊行作為台灣民主前進的動力時,到了民主時代更有義務進行修正,尤其當世界各個民主國家的集會遊行都不是給予政府「許可」的制度,以及在該法當中所提及的「首謀[15]」也定義不清楚,淪落成警方隨意抓人的藉口。

然而野草莓運動在倉促的狀況下,似乎沒有做好長期抗戰以及升高規模的準備,因此為期三天就就結束。然而正如橋頭事件一樣,這也只是一個前哨戰,當初參與這場運動的學生, 6 年之後,也成為史上規模最大的社會運動, 318 運動的重要參與者。

後來在 2014 年時,大法官做出釋字 718 號解釋,宣告集遊法部分違憲,如果是「緊急性」或是「偶發性」的集會遊行,就不需要事前的許可,算是對於這部威權的集遊法做了一點小前進。但也正如在該號解釋中,李震山大法官的部分不同意見書所述,這號解釋是用一個「鋸箭法」,明明是有機會將箭挖出,處理問題核心,把政府「許可制」宣告違憲,但多數意見不這麼做。

��然而可惜的這部充滿威權色彩的《集會遊行法》最後一次修法已經是 2002 年的時候,原本 2016 年時一度有提出《集會遊行保障法》的草案,但至今仍沒有通過新的版本,威權法律依然聳立。

抗爭的轉向?

抗爭,真的會對社會帶來改變嗎?

這句話可能沒有絕對的答案,因為每一次發生的抗爭,都會因為議題、參與者以及時間的不同,結果也會也所不同。表面上抗爭的風平浪靜,或許對於政府內部的決策產生重大的衝擊,或是在民眾的心中種下種子,改變也不是一時,需要時機。

過去的重大抗爭,是爭取島內的自由民主,但也開始慢慢轉向抵擋中國的威脅,也可以看見獨裁的威脅來源的變化。

不僅如此,其他關於土地議題、環境議題、性別議題,隨著時代的前進,議題更加專業化,抗爭也並不像以前一樣單向,需要的不只是勇氣反抗,可能需要的是更多的智慧,才能在資訊瞬息萬變的現代,達到想要的效果。

從臺灣文化協會成立至今,回首這一百年在台灣的文化、社會與政治發展,可看出來人民對於制度的不滿,得以推動匯集民眾力量的社會運動與抗爭,而社會運動與抗爭,則可以進一步讓政府看見人民的訴求,進而修正法律或調整體制。比起當年,我們擁有了更大的自由與更多的資源,但也面臨更加複雜且多面向的難題。

在未來抗爭的樣態也可能會更加豐富多元,會不會仍能夠改變社會,活在當代的我們無人能下定論,但透過智識看見問題,進而思考解決方案,並且以抗爭、運動或是進入體制內從政等方式實行,便是在這一百年間,民主演進與社會文化底蘊的累積所教會我們的。

註解

- 林呈祿的父親在他小時候因為保護鄉民,但被殺害。長大後林呈祿最後走法律界,曾在日本明治大學就讀法科,畢業後短暫在中國政治研究所擔任教授, 1918 年回台灣後就開始積極投入台灣的政治運動。

- 陳翠蓮,《自治之夢 日治時期到二二八的臺灣民主運動》,第 45 頁。

- 周婉窈,《台灣史料研究》臺灣議會設置請願運動再探討,第 16 頁。

- 陳翠蓮,《自治之夢 日治時期到二二八的臺灣民主運動》,第 116 頁。

- 《治安警察法》第 8 條:「為保持安寧秩序,於必要情況下,警察可限制、禁止或幾解散戶外之集會及群眾運動,亦得解散室內集會。結社時該當前項之際,內務大臣得禁止之。此時若因違法處分致使權利受到損害者,得向行政法院提訴」

- 陳翠蓮,《自治之夢 日治時期到二二八的臺灣民主運動》,第 118 頁。

- 吳豪人,《殖民地的法學者:「現代」樂園的漫遊者群像》,第 140 頁。

- 王泰升,《台灣法律史概論》,第 208 頁。

- 吳豪人,《殖民地的法學者:「現代」樂園的漫遊者群像》,第 150 頁。

- 當時台灣還是處於戒嚴的狀態,因此依據中華民國憲法本文第39條發布《戒嚴令》後,通過《戒嚴法》,其中在《戒嚴法》第 11 條第一項是這樣規定:「戒嚴地域內,最高司令官有執行左列事項之權:一、�得停止集會結社及遊行請願,並取締言論講學新聞雜誌圖畫告白標語暨其他出版物之認為與軍事有妨害者。上述集會結社及遊行請願,必要時並得解散之。」再搭配當時的《懲治叛亂條例》第2條第1項:「第 2 條犯刑法第一百條第一項、第一百零一條第一項、第一百零三條第一項、第一百零四條第一項之罪者,處死刑。」(當時反抗政府很容易立利用此條文來處罰人民,輕易地認定你有「意圖」顛覆國家)就代表當時人民根本沒有憲法第14條集會遊行的權利,上街可以直接被「最高司令官」禁止,事後有很高的機會被判「死刑」。

- 余登發是高雄橋頭人,著名的地方派系,對於橋頭的建設有功,也曾擔任中華民國第一屆國大代表,也當選高雄縣縣長,政治立場偏向統派,對於黨外人士非常照顧,因此也被曾作為「台灣野生的政治家」。 1989 年其兒媳余陳月瑛競選高雄縣長時被發現死在自己的家裡,當時有法醫主張是他殺,至今死因仍存著極大的爭議。

- 後來許信良遭到監察院以擅離職守、參與非法遊行活動等理由,將之彈劾,接著被公務員懲戒委員會處以休職兩年處分。

- 吳乃德,《臺灣最好的時刻,1977-1987:民族記憶美麗島》,裡面的主要的論點。

- 這份聲明的標題為「抗議警察暴力!捍衛自由人權!」,主要內容就是批判陳雲林來台期間的警察違法的行為,並且提出三個訴求:一、馬英九總統和行政院長劉兆玄必須公開向國人道歉。二、警政署長王卓鈞、國安局長蔡朝明,應立刻下臺。三、立法院立即修改限縮人民權利的「集會遊行法」。

- 若被認定是非法的集會遊行的首謀,是會被處以兩年以下的有期徒刑,這條經常被批評「首謀」兩個字定義不清,且只是對於人民參與集會遊行的打壓工具。

本策展「文協百年」,一起回顧那個年代,那些人們自覺與逐夢的歷程。