野人文化

2021-08-24發佈

2023-03-06更新

《這是我的名字》一封改變美國司法的性侵被害陳述|話鹿讀冊

摘自本書《無名艾蜜莉的「被害人影響」陳述》 由凱蒂.貝克刊登於BuzzFeed 新聞網站,二○一六年六月三日 …

《這是我的名字》一封改變美國司法的性侵被害陳述|話鹿讀冊

摘自本書《無名艾蜜莉的「被害人影響」陳述》

由凱蒂.貝克刊登於BuzzFeed 新聞網站,二○一六年六月三日

以下是史丹佛案被害人向加害人宣讀的一封撼動人心的信

庭上,若可以的話,我希望直接向被告宣讀這份陳述的大部分內容。

你不認識我,但你在我的身體裡,這就是今天我們來到這裡的原因。

二○一五年一月十七日,是個寧靜的星期六晚上,我在家裡,爸爸做了晚餐,我跟回來過週末的妹妹一起坐在桌邊。我有全職工作,那時已接近我的睡覺時間。她跟朋友去參加派對的時候,我打算自己待在家裡,看點電視和書。接著我想,這是我唯一可以跟她相處的晚上,既然我沒有更好的選擇,那何不一起去呢?離我家開車十分鐘的距離就有一場蠢派對,我就去吧,跳舞耍笨,故意讓妹妹尷尬。在過去的路上,我開玩笑說那些男大學生應該都戴牙套,妹妹揶揄我穿一件米色的針織外套參加兄弟會派對,簡直像個圖書館員。我自稱大媽,因為我知道自己會是那裡面年紀最大的。我做好笑的鬼臉,把自己的心防卸下,酒喝得太快,沒考慮到大學畢業後我的酒量已經小很多了。

接下來我記得的就是我躺在走廊擔架上,我的手臂和手肘上有乾掉的血跡和OK繃。我想我可能是跌倒了,被送到學校裡的辦公室。我很冷靜,想著妹妹不知道在哪裡。有位警察說我�被性侵了,我還是很冷靜,認為他肯定是弄錯人了,派對上的人我一個也不認識。當我終於獲准去上廁所,我拉下他們給我的病人褲子,接著拉下內褲,卻什麼也沒摸到。我還記得手觸碰到皮膚卻什麼也沒抓住的感覺。我低頭看,那裡什麼也沒有。那塊薄薄的布料,那唯一阻擋在我的陰道與其他東西之間的布料不見了,我內在所有的聲音都沉默了。我還是無法形容那種感覺。為了讓自己繼續呼吸,我想也許是警察用剪刀把它剪下來當證據了。

接著,我感到脖子後方松針刺刺的感覺,便把它們從頭髮裡拿出來。我想松針也許是從樹上掉到我頭上的。我的大腦要我的直覺不准崩潰,因為我的直覺在說:救我,救我。

我披著毯子慢慢從一間房間進入另一間房間,松針掉在我身後,在每個待過的房間留下一小堆松針。她們要我在一份「性侵被害人」的文件上簽名,我想應該是真的發生大事了。我的衣物被收走,我赤裸地站著,讓護士拿尺放在我身上幾個擦傷的地方拍照。我們三個人一起清除我頭髮上的松針,六隻手裝滿了一個紙袋。為了讓我冷靜,她們說那些只是小花小草,小花小草。我的陰道和肛門被放進好多棉棒,被打了幾針,吞了藥丸,還有鏡頭伸進我張開的兩腿之間。她們將又尖又長的鴨嘴器伸進我的身體,在陰道塗上冰冷的藍色塗料檢查擦傷。

經過幾個小時的檢查之後,她們讓我去洗澡。我站在水流下檢視自己的身體,覺得我再也不想要這副身體了。它讓我感到害怕,我不知道到底有什麼東西進去過,它是不是被汙染了,又有誰碰過?我想要像脫外套一樣把我的身體脫掉,把它跟其他東西一起留在醫院裡。

那天早上,她們只說是在一個垃圾桶後面發現我,一個陌生人可能進入了我的身體,我之後要再做一次愛滋病病毒的測試,因為結果不會馬上就顯現。但現在我該回家,繼續過正常的生活。請想像一下,我該如何帶著這樣的訊息回歸世界。她們給我大大的擁抱後,我便離開醫院走到停車場,身上穿著她們提供的新休閒衣褲,因為我只能保留我的項鍊和鞋子。

我妹妹來接我,臉上都是淚水和痛苦的扭曲表情。基於本能,我想立刻把她的痛苦帶走。我對她微笑,跟她說看著我,我就在這裡,我沒事,一切都不會有事,我就在這裡。我的頭髮乾乾淨淨,那裡的洗髮精好奇怪,冷靜下來,看著我。看看我身上的新衣服,簡直就像體育老師,我們回家吧,去吃點東西。她不知道,我的休閒衣底下有許多擦傷和OK繃;因為那些尖物,我的陰道很痛,還變成了又深又怪的顏色;我的內褲不見了,內心太空洞無法繼續說話。

她不知道我也很害怕、很絕望。那天我們開車回家,我妹妹不發一語,抱著我好幾個小時。

我的男朋友並不知道發生了什麼事,但那天他打給我說:「我昨天晚上真的很擔心你,我被你嚇到了,你有安全到家嗎?」我一陣驚慌,那時我才知道那天晚上我記憶斷片的時候有打給他,留下一通聽不清楚在說些什麼的語音訊息,我們也有對話,但我的話模糊不清,讓他感到害怕,他不斷要我去找妹妹。他又問了我一次:「那天晚上發生什麼事?你有安全到家嗎?」

我說有,掛上電話開始哭。

我還沒準備好告訴我男朋友或爸媽我可能在垃圾桶後面��被強暴了,我不知道是誰、在什麼時候,或怎麼發生的。如果我告訴他們,我就會在他們臉上看見恐懼,而我的恐懼便會放大十倍,所以我假裝這整件事情都是假的。

我試著把這件事趕出腦袋,但這太過沉重,我不說話、不吃東西、不睡覺也不跟人互動,我開始把自己跟我最愛的人隔絕。下班後,我會開車到偏遠的地方尖叫。事發後的一個多星期裡,我都沒有接到任何電話或通知,告訴我那天晚上的事或我究竟出了什麼事。唯一能證明這不是一場惡夢的,就是抽屜裡從醫院帶回來的衣服。

有一天,我在上班時用手機滑閱新聞,看到了一篇文章。從那篇文章,我第一次得知自己被發現時失去意識,頭髮亂七八糟,長長的項鏈繞在脖子上,內衣被拉到衣服外面,洋裝從肩膀上扯了下來、被推到腰部以上,我從屁股到靴子以上都裸露在外,腿被打開,並被一個不認識的人以外物插入。我坐在辦公桌前看新聞,這就是我弄清楚自己發生什麼事的方式;當我知道自己發生什麼事的時候,全世界的人也知道了。這時我才理解頭髮裡為什麼會有松針,它們並不是從樹上掉下來的。他脫下我的內褲,手指伸進我的身體,但我連這個人是誰都不知道;現在我依然不認識他。我讀到自己是這副模樣時,我說這不可能是我,這不可能是我。我沒辦法消化或接受這裡面的任何一點資訊,我無法想像家人得在網路上看到這樣的消息。我繼續閱讀,在下一段讀到一句我永遠無法原諒的話;他說,我喜歡這樣,我喜歡這樣。再一次地,我無法形容這種感受。

這就好像你看到一篇文章說有台車被撞了,車身凹陷,掉進溝渠。但也許那台車是喜歡被撞的,另一��台事並不是故意要撞它的,只是推了它一下。車輛事故經常發生,大家的關注度也不高,我們真的能說是誰的錯嗎?

接著,當我了解性侵鉅細靡遺的細節後,文章在最後列出了他的游泳紀錄。她被發現時呼吸正常、蜷成胎兒姿勢、沒有回應,內褲距離她裸露的肚子十五公分遠,喔對了,他真的很會游泳。如果要寫,那就把我跑一公里所需的時間也寫上去吧;我很會做菜,寫進去吧。文章最後應該就是讓你列出課外活動的地方,好抵銷那些令人作嘔的事情。

新聞發布的那天晚上,我請爸媽坐下,告訴他們我被性侵了,不要看新聞,因為那很令人不舒服,只要知道我沒事就好,我在這裡,我沒事。但說到一半時我媽媽就得抱住我,因為我再也站不住了。

案發當晚,他說他不知道我的名字,說他沒辦法在一排照片中認出我的臉,也沒提到我們之間有任何對話,沒有交談,只有跳舞跟親吻。跳舞聽起來很可愛,是彈著手指扭動身體的舞,還是在擁擠的空間裡把身體貼在一起擺動?我在想,親吻是不是只是隨興地讓臉頰碰在一起?警探問他是不是打算帶我回他的宿舍,他說沒有。警探問他我們怎麼會在垃圾桶後面,他說他不知道。他承認有在派對上親別的女孩,其中一個就是我妹妹,她把他推開了。他承認他打算跟人約炮,我就是隻受傷的羚羊,獨自一人又脆弱,無法用肢體捍衛自己,而他找上了我。

有時我在想,如果我沒有去的話,這件事就不會發生。但我後來發現,這還是會發生,只是會發生在別人身上。你會在四年裡遇到一堆酒醉女孩和派對,如果你一開始就這樣,那你沒能繼續倒是件好�事。案發當晚,他說他以為我喜歡這樣,因為我按了他的背。背部按摩。

他沒提到我有同意,甚至沒提到我們交談,只有背部按摩。我再次在報導中看到,我的屁股和陰道完全裸露在外,我的胸部被撫摸,有手指插進我的身體,把松針和碎屑帶了進來,我的頭跟皮膚在垃圾桶後方的地上摩擦,一個勃起的大一生在磨蹭我半裸並失去意識的身體。但我不記得了,我又該怎麼證明我不喜歡呢?

我以為這件事不可能會進入審判;我們有證人,還有泥土在我的身體裡,他逃跑但被逮捕了。他會和解,正式道歉,我們便會分道揚鑣。但我卻得知他請了厲害的律師、專家證人和私家偵探,對我的私生活進行打探並以此對付我,在我的說詞中尋找漏洞,讓我跟妹妹的話不被採信,為的就是要告訴大家,性侵只是個誤會。他會不計一切代價,讓大家相信他只是誤判情勢。

我不僅得知自己被性侵,有人還告訴我,因為我不記得,所以技術上我無法證明這違反我的意願。這讓我十分痛苦,飽受創傷,幾乎就要垮掉。當有人告訴我,我在開放的戶外空間被侵犯,差點就被強暴,但還不清楚算不算性侵,這簡直就是最悲慘的矛盾。我必須奮戰一整年來說明這種事是不對的。

我被告知要做好會輸的心理準備,我說我沒辦法做這樣的準備。他就是有罪的,沒有人可以說服我放下他對我造成的傷害。最糟的是,有人提醒我,因為他知道你不記得,所以他會開始編寫劇本,他可以說他想說的,沒有人可以跟他爭辯。我沒有力量,沒有話語權,無法為自己辯護。我的失憶會被用來對付我,我的證詞薄弱又不完整,也不得�不相信也許我沒辦法打贏這場官司。他的辯護律師不斷提醒陪審團,布羅克才是我們唯一能相信的人,因為她不記得。

那種無助的感覺令人受創。

我不但沒有花時間療傷止痛,還花時間回想那個晚上令我痛心的細節,就是為了要做好準備,因為律師會提出冒犯和具攻擊性的問題,並設計問題來誤導我,讓我抵觸自己跟妹妹的話,並用話術來影響我的回答。他說的不是「你有注意到任何擦傷嗎?」而是「你沒注意到有任何擦傷,對吧?」這是講求戰術的把戲,彷彿用騙術就可以奪走我的價值。性侵明明是如此清楚的一件事,我卻要在審判上回答這種問題:

你幾歲?你的體重是多少?你那天吃了什麼?你晚餐吃了什麼?晚餐是誰做的?你吃晚餐時有喝東西嗎?沒有,連喝水都沒有?你是在什麼時候喝的?你喝了多少?你是用什麼容器喝的?酒是誰給你的?你平常都喝多少?是誰送你去參加派對?在什麼時候?確切的地點呢?當時你穿什麼衣服?你為什麼要去那場派對?你到之後做了些什麼?你確定有那樣做嗎?是在什麼時候?這個訊息是什麼意思?你在跟誰傳訊息?你是什麼時候去上廁所的?在哪裡上廁所?你跟誰一起在外面上廁所?你妹妹打來的時候你的手機是靜音的嗎?你記得有關靜音嗎?真的嗎?我要說明,因為在第五十三頁你說手機的設定是鈴響。你大學時有喝酒嗎?你說你很熱衷派對?你有幾次記憶斷片的經驗?你以前有去過兄弟會的派對嗎?你跟男朋友是認真的嗎?你們之間有性生活嗎?你們從什麼時候開始約會?你是會劈腿的人嗎?你曾經劈腿過嗎?你說你會犒賞他是什麼意思?你記得�醒來的時候是幾點嗎?你穿著針織外套嗎?你的針織外套是什麼顏色?你還記得那天晚上的其他事情嗎?不記得?那好,我們會讓布羅克補上。

我被一堆狹隘又尖銳的問題連續攻擊,剖析我個人的事情、感情世界、過去的生活和家庭生活;他收集無關緊要的細節,想為這個把我脫得半裸前連我的名字都沒問的人尋找開脫的理由。在身體遭受攻擊之後,我繼續被設計好的問題攻擊,目的就是要向大家說,看,她的說詞前後不一致,她精神錯亂,根本是個酒鬼,她說不定想要約炮,而他是個運動員對吧,他們兩個都醉了,無所謂,醫院裡她記得的事都是之後的事,何必列入考量呢。這件事對布羅克的影響太大了,他現在真的很難受。

接著,輪到他作證時,我學到了什麼叫做二度傷害。我要再次提醒,案發當晚他說他並沒有打算帶我回宿舍,他說他不知道我們為什麼會在垃圾桶後面。他起身離開是因為他不舒服,那時突然有人追他並攻擊他。後來,他得知我失去了記憶。

所以一年後,就跟我們預期的一樣,新的對話出現了。布羅克說了一個奇怪的新故事,聽起來就像寫得很差的青少年小說,有輕吻、跳舞和牽手的情節,兩人深情地倒在地上,最重要的是,故事突然出現了你情我願的情節。案發後一年,他想起來,喔對了,她的確有說好,什麼都說好,所以囉。

他說他問我想不想跳舞,顯然我說好;他問我想不想去他的宿舍,我說好;接著他問可不可以把手指伸進去,我說好。大部分的男生都不會問「我可以用手指嗎?」這通常都是自然而然的事,會在雙方同意之下發生,而不是一問一答,但�顯然我都同意,他是清白的。在他的故事裡,我總共只說了三個字,好、好、好,然後他才在地上脫去我一半的衣服。請把這當作以後的參考:當你不確定一個女生有沒有行使同意的能力,請讓她說出完整的句子。你自己都說不出來了,就這麼一句流暢的字串,如果她說不出來,那答案就是不,沒有模糊的空間,就是不可以。誤會在哪裡?這是常識,做人的基本。

根據他的說詞,我們之所以在地上是因為我跌倒了。請記下來:當女生跌倒,要扶她站起來。如果她醉得沒辦法好好走路而跌倒了,請不要騎到她身上、磨蹭她、脫掉她的內衣再把手伸進她的陰道。當女生跌倒,請扶她起來。如果她在洋裝外面穿了一件針織外套,請不要為了摸她胸部而把它脫掉。也許她會冷,也許這就是她穿外套的原因。

故事接下來,兩位騎腳踏車的瑞典人接近你,你跑了。他們制伏你的時候你怎麼不說:

「住手!沒事啦,去問她,她就在那,她會告訴你。」畢竟你不是才剛問我可不可以嗎?我還醒著對吧?當警察出現並詢問那位制伏你的可怕瑞典人時,他還因為他目睹的畫面而哭得無法說話。

你的律師不斷指出,我們並不知道她是什麼時候失去意識的。你說的沒錯,也許我的眼皮還在動,還沒完全癱軟,但這從來就不是重點。我倒在地上以前早就已經醉得無法好好說話,醉得無法行使同意權,根本就不應該有人碰我。布羅克說:「要是我立刻發現她沒反應,要是有任何一刻我知道她沒反應的話,我就會立刻停下來了。」這樣說吧,如果你的想法是要我沒反應你才會停止,那你還是沒搞懂。你連我失去意識的�時候都沒停止了,是別人阻止你的。有兩個騎腳踏車的人在黑暗中看見我動也不動,所以跑去制伏你,而你在我身上怎麼會沒看見呢?

你說,你應該停下來找人幫忙的。話是這麼說,但我要你解釋你想怎麼幫我,一步一步說清楚。我想知道,如果「可怕的」瑞典人沒發現我,那天晚上還會發生什麼事?我現在就要問,你會把我的內褲拉過靴子幫我穿上嗎?你會解開繞在我脖子上的項鍊嗎?會讓我雙腿併攏,幫我蓋上衣服嗎?你會幫我清掉頭髮裡的松針嗎?會問我脖子和屁股的擦傷痛不痛嗎?你會不會去找朋友,問他願不願意幫忙把我帶到一個溫暖舒適的地方嗎?要是他們沒發現我,接下來會發生什麼事呢,我一想到就無法入睡。我會經歷些什麼呢?這是你無法回答的問題,即使過了一年你也沒辦法解釋。

除此之外,他說他把手指伸進去一分鐘後我高潮了。護士說,我的生殖器裡有擦傷、撕裂傷和泥土,這些跟高潮是哪一個先呢?

你宣誓並告訴我們,是的我想要、是的我同意,你才是真正的被害人,因為不明原因遭受瑞典人的攻擊。這是多麼令人震驚、顛三倒四、自私又傷害別人的事。我的痛苦已經夠多了,但被別人毫不留情地否定痛苦的真實性,這又是另一回事了。

我的家人得觀看我被固定在擔架上滿頭松針的照片,還有我閉著眼睛、泥土沾在身上、頭髮亂糟糟、四肢彎曲、洋裝被拉起來的照片。看完後,他們還得聽你的律師說那些照片都是案發以後的事,我們不需要考慮這些;聽他說,是啊護士說她體內有泛紅和擦傷,生殖器有嚴重創傷,但這就是手指伸進去會有的結果,這他已經承認��了;要聽你的律師把我形容成放縱不羈的女生,彷彿我會發生這種事都是自找的;聽他說,我在電話上聽起來醉醺醺是因為我很蠢,那就是我耍笨的講話方式;聽他說,我在語音訊息裡說要犒賞男友,這意思大家都心知肚明。

我向你保證,我的犒賞計畫不是什麼可轉讓他人的東西,尤其是任何接近我的不知名人士。

在審判中,他對我和我的家人造成了無法挽回的傷害,而我們只能沉默地坐著,聽他塑造當晚的情境,但他缺乏根據的陳述和律師扭曲的邏輯終究愚弄不了任何人。真相會贏得勝利,真相不言自明。

你有罪,十二位陪審員都判你有罪,三項重罪,無合理懷疑。每項罪名都有十二張票,是以三十六張票確認的有罪,是百分之百、一致通過的有罪。我以為一切終於結束,他終將坦承自己的所作所為並真誠道歉,我們兩個都會在人生中繼續前進,變得更好。接著,我讀到了你的陳述。

如果你希望我的某個器官會因為憤怒而崩垮,讓我一命嗚呼,那我差不多就是如此,你想的幾乎就要成真。這並不是一個酒醉大學生約炮時做錯決定的故事,性侵並不是意外。不知道為什麼,你還是不懂;不知道為什麼,你還是聽起來很困惑。接下來我要唸出被告的部分陳述,並做出回應。

你說,我無法在酒醉時做出最好的決定,她也是。

酒精不是藉口。那是不是影響因素呢?是的,但酒精並不是那個脫我衣服、指姦我、把我的頭拖在地上、讓我幾乎全裸的人。我承認,喝太多酒是門外漢才會犯的錯誤,但這並沒有觸法。在座的各位都曾�經有過後悔喝太多的夜晚,或者身邊就有這樣的人。後悔喝酒跟後悔性侵別人是不一樣的。我們兩個都喝醉了,但差別在於,我沒有脫掉你的褲子和內褲,做出不適當的接觸然後逃跑。這就是差異。

你說,如果我想要認識她,我應該跟她要電話號碼,而不是找她回我房間。

我並沒有因為你沒問我的電話號碼而感到生氣。就算你認識我,我也不希望事情是這個樣子。我的男朋友認識我,但如果他要求在垃圾桶後面伸手指進來,我會給他一巴掌。沒有一個女生會喜歡這樣,沒有。我才不在乎你有沒有她們的電話號碼。

你說,我愚蠢地以為像周遭的朋友那樣喝酒不會有問題,我錯了。

一樣,你錯不在喝酒。你周遭的朋友並沒有性侵我,你錯在做了別人都沒有做的事情,也就是把你勃起的老二推向我赤裸並毫無防備的身體,並躲在陰暗處,讓派對的人看不見也保護不到我、讓我的妹妹找不到我。喝撒旦威士忌並不是你的罪名;脫下我的內褲,把它像糖果紙一樣扔掉、把手指插進我身體才是你做錯的地方。為什麼我現在還在解釋這些?

你說,審判時我一點也不想傷害她,那只是我的律師和他處理案件的方式而已。

你的律師並不是你的代罪羔羊,他是你的代表。你的律師是不是說過一些令人厭惡至極又羞辱人的話?當然。他說你勃起了,因為天氣很冷。

你說,你正在建立給高中和大學生的課程,講述你的經驗,主題是「反對校園飲酒文化與伴隨的性行為亂象」。

校園飲酒文化,這是我們要反對的嗎?你認為這是我過去一年來所對抗的事情嗎?不是校園性侵害、強暴,或如何確認對方同意與否嗎?校園飲酒文化,打倒傑克丹尼!打倒晴空伏特加!如果你想跟大家談論飲酒,你應該去參加匿名戒酒互助會。你應該知道,酗酒跟喝酒後強行跟人性交是兩回事吧?你應該教導男性尊重女性,而不是教他們少喝點酒。

飲酒文化與伴隨的性行為亂象。伴隨的,就像副作用一樣,就像你點餐附上的薯條。亂象又是怎麼來的?頭條寫的又不是「布羅克.特納因為酒喝太多以及伴隨的性行為亂象被判有罪」。校園性侵,這才是你的第一張投影片該放的東西。請放心,如果你沒辦法為你的演講訂定主題,我會跟著你到每一間學校做後續說明。

最後一點,你說,我想讓大家知道,一個喝酒的夜晚就足以毀掉一生。

一生,一個人的,你的,你忘了我的。讓我幫你重講一次,我想讓大家知道,一個喝酒的夜晚就足以毀掉兩個人的一生,你跟我。你是原因,而我是結果。你把我一起拖進這個地獄,強迫我一次又一次地回顧那天晚上。你把我們兩個構築起來的人生都拆了,我跟你同時倒下。

如果你認為我倖免於難,毫髮無傷地逃了出來,開始了幸福的新生活,而你卻要承受人生中最巨大的打擊,那你就錯了,我們沒有人贏。我們都被徹底擊垮,都在為這些痛苦尋找意義。你損失了具體的東西,被剝奪了頭銜、學位和泳隊資格;我則是損失了心裡的東西,雖然看不見,但一直在我身上。你奪走了我的價值、我的隱私、我的活力、我的時間、我的安全、我的親密關係、我的自信,以及我的話語權,一直到今天。

我們之間的共通點就是無法在早上起床,苦難對我來說是再熟悉不過的事。你讓我成了被害人;在報紙裡,我的名字是「失去意識的酒醉女性」,九個字,僅此而已。曾經有一陣子,我相信那就是我的全部。我必須強迫自己重新認識自己的名字和身分,了解這並不是我的全部,我並不只是一個兄弟會派對上垃圾桶後方酒醉的被害人,而你卻是頂尖大學裡的全美游泳健將,人生岌岌可危,在被判有罪以前都是清白的。我遭受了無法挽回的重創,我的人生停擺了超過一年,等待著要弄清楚自己是否有所價值。

我的獨立、自然而然的喜悅、溫和的性情以及我喜愛的穩定生活,已經被扭曲得面目全非。我變得孤僻、憤怒、貶低自己、疲累、易怒、空洞。突如其來的孤立感難以承受,你無法還給我那天晚上之前的生活。

當你在擔心你掃地的名譽時,我每天晚上把湯匙放進冰箱,這樣當我帶著因哭泣而腫脹的眼睛起床時就可以用湯匙消腫,我才能看得見。我每天上班都會遲到一小時,並找藉口去樓梯間哭,我可以告訴你那棟樓最適合哭泣、不會被人聽見的地方。

我愈來愈痛,因此我必須告訴老闆這些私人的細節,讓她了解我離開的原因。我需要時間,因為繼續原本的生活是不可能的。我用自己的積蓄前往一個我能到達最遠的地方,我沒有再開始做全職工作,因為我知道以後我得為了聽證會和審判請好幾週的假,而這些日期又不斷地更改。我的人生停擺了超過一年,我支撐不住。

沒有開燈,晚上我無法獨自入睡,就像五歲小孩,因為我會夢見自己被人碰觸並且醒不過來,所以我等到太陽升起,有了安全感才會入睡。有三個月的時間,我都在早上六點才睡覺。

我以前都為自己的獨立感到驕傲,現在我卻害怕晚上走在外面,害怕跟朋友一起參加社交活動時他們開始喝酒。我變成了小小的藤壺,總是需要待在別人身邊,需要男朋友站在我旁邊、睡在我旁邊、保護我。變得如此柔弱、這麼膽怯地過生活讓我感到很丟臉,我總是在防備,準備要捍衛自己,準備展現憤怒。

你無法想像我是多努力地在重建依然還很虛弱的自己。我花了八個月的時間才能告訴別人我發生了什麼事,我再也無法跟朋友和身邊的每一個人有真誠的交流。只要提起這件事,我就會對男朋友和家人尖叫,你讓我忘不了我經歷過的事。

聽證會和審判結束時我都累得無法說話,我是枯竭、沉默地離開。我會回家關掉手機,好幾天都不說話。你幫我買了一張票,送我去到一個要獨自生活的星球。每當新的報導出現,我就會開始疑神疑鬼,怕被自己的鄉親發現,知道我就是那個被性侵的女孩。我不想要任何人的同情,我也還在學習接受被害人就是我的一部分。你把我的家園變成了一個讓我害怕的地方。

你無法把那些失眠的夜晚還給我。如果我看到電影裡有女性被傷害,我就會崩潰並控制不住地大哭。輕描淡寫的說法是,這段經歷讓我更能同理其他的被害人。因為壓力,我瘦了很多,當別人這麼說我,我說我最近很認真地跑步。有時我不想被別人碰觸,我必須重新學習自己並不脆弱,我是有能力的、是健全的,不是充滿憤怒又軟弱的人��。

當我看見妹妹難過的樣子,在學校跟不上進度、失去了笑容、無法入睡、在電話裡哭得喘不過氣,一次又一次說那天晚上留下我一個人她很抱歉,對不起對不起對不起,罪惡感比你還要深的樣子,我就無法原諒你。那天晚上我打給她試著找她,但你先找到了我。你的辯護律師在結辯時說:「(她妹妹)說她沒事,有誰會比她妹妹還了解她呢?」你想利用我妹妹來對付我?你攻擊的點這麼薄弱,這麼低級,簡直難看。你別碰她。

你不該這樣對我,還有,你也不該讓我花這麼久的時間告訴你:你不該這樣對我,但我們還是走到了這一步。傷害已經造成,沒有人能挽回。現在我們都有選擇,可以讓這件事毀滅我們,我可以繼續憤怒、繼續受傷,你也可以繼續否認;或者我們可以坦然面對,我接受這些通苦,你也接受處罰,我們繼續前進。

你的人生並沒有就此結束,你還有幾十年的光陰可以重寫自己的故事。世界很大,比帕羅奧圖跟史丹佛還要大得多,你會為自己找到一個地方,在那裡發揮所長並快樂地過著。但現在,你不能再聳聳肩說你很困惑,你不能假裝沒做錯事。你被判有罪,以故意的、強迫的、性的方式侵犯我,並有惡意動機,但你卻只承認有喝酒。不要說你的人生遭逢劇變很可憐,因為酒精讓你做了壞事,你應該想想如何為自己的行為負責。

接下來要說的是有關判刑的部分。當我看到緩刑官的報告,我感到不可置信並勃然大怒,最後靜靜陷入深沉的哀傷。我的陳述被斷章取義,被刪減得悖離事實。在審判當中我付出了極大的努力,不會就這麼讓緩刑官將刑期減至最低。她只用十五分鐘��的對話來評估我的現況以及想法,而其中大部分時間她都在回答我對司法體系的疑問。談話的來龍去脈是重要的,當時布羅克尚未遞交陳述,我也不曉得他說了些什麼。

我的人生停擺超過一年,這一年充滿了憤怒、痛苦與不確定性,直到陪審團做出裁決,證實了我遭受的不公不義。若布羅克坦承犯行,一開始就表達悔意及和解意願的話,我應會基於他的誠實,感謝他讓我們的生活繼續前進而考慮要求減輕刑度,但他卻甘願冒著審判的風險讓事情雪上加霜,迫使我再度經歷傷痛,並將我的個人生活與性侵細節粗暴地放在大眾面前剖析。他讓我和我的家人經歷了一年不明所以又不必要的痛苦。他應該要承擔挑戰法律、質疑我的痛苦、讓我們等待正義的後果。

我跟緩刑官說,我不希望布羅克在監獄裡凋零等死,但我並沒有說他不該被關進監獄。緩刑官建議他在郡立監獄服一年或更短刑期,就像管教小孩的溫和隔離法。這是在拿他侵犯別人的嚴重性開玩笑,也是對我和所有女性的侮辱。這是在告訴大家,陌生人可以未經你的允許就進入你的身體,而且他的處罰會比最低刑期還要輕。他不該被判緩刑。我也跟緩刑官說,我真正希望的是讓布羅克了解並承認自己的罪行。

不幸的是,在讀了被告的陳述之後,我非常失望,我認為他並未展現出真誠的悔意或有意願要為自己的行為負起責任。我完全尊重他希望接受審判的權利,但就在十二位陪審員一致認定三項重罪他皆有罪之後,他唯一承認的就是攝取酒精。一個無法為自己的行為負起全責的人並不值得被減刑。他試圖把強暴弱化成「亂象」讓人非常反感。在定義上,強暴並不是缺乏亂象,��而是缺乏雙方的合意。他連這樣的差別都不了解,讓我感到非常擔憂。

緩刑官將被告正值青春且無犯罪紀錄也列入考量。我的看法是,他的年齡已經足以認知到自己的行為是錯誤的。在這個國家,十八歲的人都可以上戰場了;當你年滿十九歲,你已經能夠承擔企圖強暴別人的後果了。他是年輕沒錯,但也到了該明白更多事情的年齡了。

由於這是初犯,所以我能理解需要仁慈以對;但從社會的角度來看,每個人的第一次性侵或指姦都是無法原諒的,這根本不合理。強暴的嚴重性必須被明確傳達,我們不能要大家以嘗試錯誤的方式學習強暴是不對的,我們不能創造這樣的文化。犯下性侵的後果應該要夠嚴重,才會讓人即使在喝酒時也能因恐懼而發揮正確的判斷力,如此才會有預防的作用。

緩刑官也考量到他放棄了得來不易的游泳獎學金。布羅克游得多快並不會讓這件事的嚴重性變低,也不應該減免他的懲罰。如果一個背景貧困的初犯被控三項重罪,且不願為自己的行為承擔責任,他會被判多久呢?布羅克是私立大學的運動員,這件事不該被視為仁慈以對的理由,我們反而要利用這個機會告訴大眾,無論你屬於哪一個社會階級,性侵都是違法的。

緩刑官表示,由於被告的酒醉程度,此案跟其他類似犯罪相較之下顯得較不嚴重。我的感受就是嚴重的,我只有這句話。

他有做過什麼值得寬貸的事嗎?他只為喝酒道過歉,也尚未將他對我做的事情定調為性侵。這對我造成二度傷害,從未間斷。他被定了三項嚴重的重罪,現在該接受這些行為的後果了,他不會被默默放過��。

他會終身登記為性犯罪者,這不會過期,就如同他對我做的事情不會過期一樣,不會在設定好的幾年之後就消失不見。這會永遠跟著我,是我的一部分,永遠改變了我,影響我往後的生活方式。

最後,我要表達感謝。感謝每一個人,從早上我在醫院醒來後泡麥片給我的實習醫生到在我旁邊等候的警察、安撫我的護士、傾聽我且從未評判我的警探、跟我站在一起,堅定的倡導專員、教我在脆弱中發現勇氣的心理治療師、和善並包容我的老闆、教我將痛苦轉化成力量的偉大父母、每次都偷帶巧克力進法庭給我的奶奶、讓我重拾快樂的朋友、我耐心又疼愛我的男友、我打不倒的妹妹,我的心頭肉,以及艾拉蕾,我的偶像,總是不屈不撓地奮鬥,從不質疑我。謝謝每一個付出時間與精力參與審判的人,謝謝從各地寫卡片請檢察官交給我的女孩們,我受到了這麼多陌生人的關照。

最重要的是,謝謝那兩位救了我的男生,我到現在都還沒見過他們。我畫了兩台腳踏車貼在床上方,跟它們一起入睡,藉此提醒自己,這個故事裡是有英雄的,我們彼此照顧。能夠認識這些人、感受到他們的保護與愛,令我永生難忘。

最後,我要對全世界的女生說,我與你同在。在你感到孤單的夜裡,我與你同在。當別人質疑你、對你不屑一顧,我與你同在。每天我都為你而戰,所以永遠不要投降,我相信你。作家安.拉莫特曾寫過這句話:「燈塔不會在島上到處奔波尋找需要救援的船隻,它們只是靜靜地佇立發光。」

雖然我無法拯救每一艘船,但我希望今天我說的話能讓你接收到一點點光��線,讓你多知道一點點,你是有聲音的;讓你能感到一點點的滿足,正義會被伸張;讓你有多一點點的信心,我們會迎來結局。我也要你明確知道,你很重要,無庸置疑;你是不可侵犯的、美麗的,你值得受到重視與尊敬,這是無可否認的,無時無刻,每日每夜;你擁有力量,而且沒有人能奪走你的力量。我要對全世界的女生說,我與你同在。謝謝。

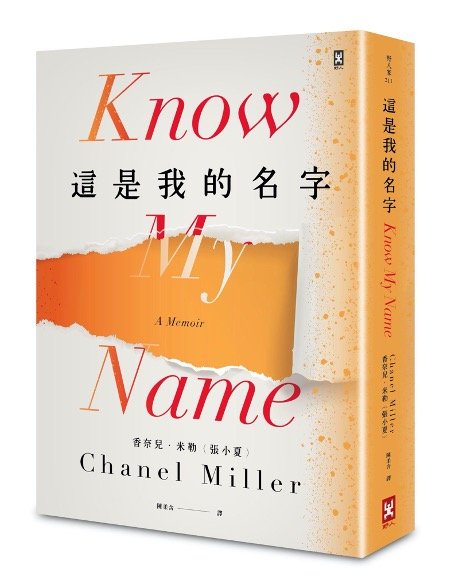

本文出自野人文化《這是我的名字》一書。

本書作者:香奈兒.米勒(張小夏) Chanel Miller

作家、藝術家。

中文姓名張小夏,加州大學聖塔芭芭拉分校文學學士。

香奈兒是2015年史丹佛大學性侵案倖存者;2016年,網路媒體Buzzfeed刊登了她的法庭陳述書,四天內點閱率破一千一百萬,引爆全美輿論。2019年,出版自傳《這是我的名字》,獲獎無數,包括美國國家書評人協會獎(the National Book Critics Circle Award)、戴頓文學和平獎(the Dayton Literary Peace Prize)、瑞登奧爾圖書獎(the Ridenhour Book Prize)、加州書獎(the California Book Award)等。

香奈兒也獲選2019年《時代》雜誌百大人物(Next 100),與2021年《富比士》30位30歲以下最具影響力人物(30 under 30)。

本書譯者:陳柔含

大學及研究所皆畢業於臺大生化科技學系,喜歡透過翻譯與研究探索世事,並將收穫傳遞給更多的人。譯有《專注力:吸引力法則的成功關鍵》(好人出版)、《人體的運作美學》、《金魚男孩》、《墓園女孩》(小樹文化��)。

聯絡信箱:jouhanchen@gmail.com

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。