左岸文化

2021-08-31發佈

2023-03-06更新

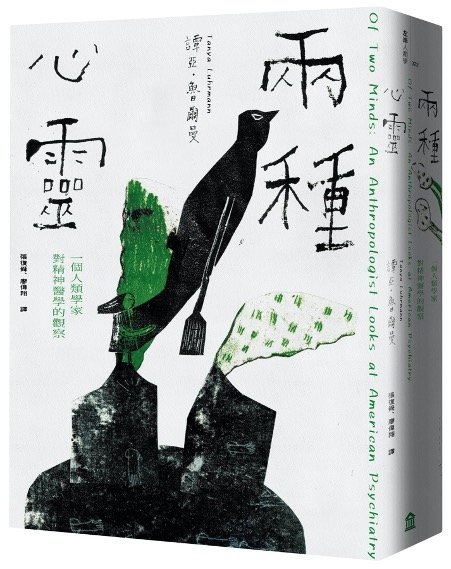

《兩種心靈:一個人類學家對精神醫學的觀察》揭露機構低價競爭的惡性循環|話鹿讀冊

摘自本書《管理式照護的危機 》 到了一九九○年,美國的健康照護費用超過六千億美元,占國民生產毛額百分之十二以上 …

《兩種心靈:一個人類學家對精神醫學的觀察》揭露機構低價競爭的惡性循環|話鹿讀冊

摘自本書《管理式照護的危機 》

到了一九九○年,美國的健康照護費用超過六千億美元,占國民生產毛額百分之十二以上,光在一九八九年至一九九○年就增加了百分之十點五。一九九四年,美國健康照護的總費用接近每年九千億美元。

為了回應這些不斷增加的費用,健康保險公司越來越會採用後來被稱為「管理式照護」(managed care)的策略,其中醫療費用不單是事後給付,連病人照護費用都受到事先與保險公司簽訂的合約「管理」。在收治病人住院前,醫院(或醫師)必須打電話給病人的保險公司並取得住院及住院天數的授權。

像藍十字/藍盾這樣為大量病人保險的公司會與一批醫院協商每天的住院費率,其中包含所有相關費用,而且大大低於先前相同服務的給付。醫院會競爭這些合約。結果就是管理式照護有時會被稱為「管理式競爭」。政策制定者希望醫療服務提供者之間的自由市場競爭可以降低整體照護費用,品質卻不會大幅下降。

事實上,他們認為市場競爭可以提升品質。但政策制定者並沒有完全理解,以品質為基礎的競爭得以成立,是基於有意義且可行的品質指標,而要得出這些指標有多困難。

管理式照護絕不是邪惡的。舊時的精神分析方式讓病人在醫院待上數個月,甚至數年,就�算在精神藥物出現之後依然如此。對於其中某些病人來說,這延長的時間是種救贖。在醫院的安全環境中,他們可以試出並最終熟習更有效處理自身困難的方式。

但對許多人而言,延長的住院時間是某種回到幼兒園的狀態,那裡有其他人餵飽他們、清洗他們的衣物,並設定他們生活依循的規則。那些病人落入一種如孩童般依賴的退行狀態,而非漸入佳境。這種治療方式的理論基礎在於必須要讓病人的防衛崩潰,如此一來他才能從自己的瘋狂中破繭而出,成為更成熟、更有韌性的人,不過即便在那個時代還是有許多精神科醫師並沒有被說服。

某天下午,我坐在一位精神動力取向精神科醫師的診間,聽她抱怨這個領域的愚蠢,因為它並未發展出關於病人改善程度的合理測量指標。一陣子之後她停了下來,抬頭看著我。「事實上,」她緩緩說道,「那些被削減的部分,有很多對病人來說其實更好。如今住院治療把重點放在立即讓人們恢復到更健康的功能層級,而非進行深度、內在精神運作(intrapsychic)的工作。治療者將從由內在開始的工作方式,變成無需如此便得以開始。

它將使人們感到更有能力、更能掌握,發展出更多自尊。對我們而言,退行很少是好的。」許多精神科醫師回望那段長期精神分析取向住院治療的年代都帶有一些恐懼。從更當代的觀點看來,那些非常長的住院時間既浪費又沒有效,雖然臨床醫師苦澀地抱怨當前的混亂,但似乎極少人想重返過去幾乎像是監獄般的囚禁。

更有甚者,在管理式照護的年代之前,某些精神科醫師為了他們自己的財務收入,恣意濫用醫院、病人及保險公��司。無需租金的診間及有給薪的時間被大量用來進行私人執業。他們從病房中精挑細選富有的病人來做每日的心理治療,就算其中某些人缺乏參與或從中獲益的能力。其中某些工作是由臨床哲學驅動,麻州精神健康中心對思覺失調症病人做的精神分析治療就是如此;某些則主要是由財務收入所驅動。

而放眼全美國,定義不明問題的治療方法因臨床醫師而異,來求助的病人對問題也不太了解。許多精神科醫師如今似乎覺得鬆了一口氣,因為這一行開始被要求更嚴格聚焦於治療方案及其成效。然而,從短期看來,管理式照護的問題很明顯,而許多治療計畫正處於痛苦的混亂。有臨床訓練計畫的醫院為了與那些比較沒那麼菁英的醫院競爭所苦。

首先,在醫學院附屬的醫院進行照護成本比較高。學生們動作慢,他們需要督導,而且需要為他們提供講座課程、研討會,以及個案會議。儘管學生提供便宜的勞動力,但這整個系統效率比較低且成本比較高。聯邦醫療保險與聯邦醫療補助給「培訓」醫院的給付總是稍微高一些,以補償較高的成本。

接著,被送到大學醫學中心病人的病情也可能比送去其他醫院的更嚴重,因為大學醫院是研究人員和菁英醫師的聚集之處。他們提供所謂的「三級照護」,超越普通醫院所能提供的照護等級。有比平均病情更嚴重的病人,也有比平均花費更高的費用,新的給付政策已經把許多大學醫院逼到接近破產的程度。

精神醫學這類領域面臨的短缺尤其嚴重,因為精神科治療需要的時間模糊不明。管理式照護接管精神科服務時,精神醫學很少有「成效」研究。「成效」研究評估��的是治療與病人復原之間的關係。藥物試驗必然涉及在某段特定時間的成效(研究必須展現出藥物比安慰劑顯然更加有效)。但心理治療的成效研究相對而言比較少(一九九○年代早期開始明顯有比較多的研究),也很少有研究探討精神科的任何特定診斷住院十天或兩週的差異,而且比起許多非精神科的醫學問題,縮短精神科問題的住院時間也比較少常理上的限制。在精神科,沒有病人必須留院的昂貴醫院儀器或靜脈注射藥物(電痙攣治療可能是個例外)。因此,比起其他醫學分科,精神科醫療受到管理式照護政策更嚴重的打擊。

在強納森擔任住院醫師時期重訪葛楚曾待過的那家醫院,這樣的經驗有點像是倫敦大轟炸後回到綠樹成蔭的倫敦街頭。行政主管瘋狂地試圖削減費用。幾乎所有的非醫療服務——備餐、洗衣、草坪修整——都被外包給獨立包商,園丁、餐廳員工,以及其他在醫院工作過的人被立即解僱,有的人已經在這裡工作了幾十年。醫院病房開開關關,就像馬戲團的帳蓬那樣移動重組。

舉例來說,「精神病病房」在那個夏季被移動了兩次,為了騰出空間給一項新的計畫或另個醫院孤注一擲拼湊出的計畫,以提供其他醫院沒有的獨特服務。病人、他們的家當、他們的檔案、他們的藥物、布告欄、廚房,就是一個可以睡得下二十個人並能容納醫護人員的空間的所有相關用品,得在一個週末的時間打包、移動,然後開箱。有時,一項新計畫幾乎已經發展到了可以收治病人的程度了,然後被一個新的商業計畫砍掉,而傾畢生之力籌備這個計畫的人會被解僱或重新分配職務。第二個夏季之後不久,三分之一的醫護人員被解僱,其他人的底薪很快被減半,許多人自願離職,希望其他地方的狀況能好一點。

行政主管這種作為在屬下看來就像是虐待狂,彷彿他們是在一場嚴重的飢荒中囤積糧食。(然而,他們很可能也拯救醫院免於破產。)一位臨床醫師對我說,在一次少有的臨床醫師會議中,醫院主任展示了一張標題為「你應對管理式照護的選項」的投影片,內容有一項條列式的建議:「搬到懷俄明州。」沒有人笑。

人們之間流傳著這樣的故事,說一位花了大半輩子在這間醫院的醫生是怎麼在電話上被解僱,另一位是如何在答錄機訊息上被炒魷魚,而草皮管理員沒被告知做錯任何事,直到參加全院會議才聽到他們的工作已經被外包。剩下的醫護人員變得充滿敵意且忿忿不平。「可怕的事情正在發生,」一位精神科醫師回憶道,「那就像他們會把你們全都帶進一間房裡,跟你們說在一個月內你們有八成的人會被射殺。一個月後,他們會再告訴你,不,只有兩成的人死了。你們會變得非常擔心自己的安危,以至於倖存的時候會覺得鬆了一口氣。」

我自己離開的時候是這樣,「這位精神科醫師繼續說道,」當時有位病人來到我的病房,在頭一天結束時已經試圖上吊自殺兩次,但服務使用評估單位(Utilization Review,醫院內部與保險公司協商的處室)說她只獲准住院兩天,等下就得出院。我不斷想著,如果她自殺了陪審團會怎麼說,而我是那個要負責任的人。

「這是一種現實的恐懼。出院的法律責任在於醫師。若精神科醫師認為病人尚未準備好出院,但保險公司拒絕給付進一步的治療,精神科醫師面臨必須在以下兩者間做出選擇:讓可能自殺的病人出院而��使醫病雙方都冒著這個結果的風險;或是持續治療,但了解到每多住一天對病人的家庭都是沉重的財務負擔,他們可能永遠都付不出來。

這些新的政策深遠地改變了心理治療的角色。若病人只住院五天,住院心理治療的意義不大,所以醫院乾脆停止提供這項服務。收治住院的病人待在安全、封閉的環境,被投予藥物以減緩導致這次住院的危機。住院目標是讓病人穩定下來,就這樣。與此同時,門診心理治療計畫則是一片混亂。曾經涵蓋一年每週一次心理治療一半費用的保險政策改變了規則,因此潛在的個案必須打給保險公司,解釋他想接受心理治療的是什麼問題,才能被核准一次就診;治療師接著必須在該次看診後打給保險公司確認問題存在,並取得更多次門診的核可。

這整個過程非常耗費心力、令人尷尬,也使人惱怒,以至於醫師與病人常常就放棄了。我記得一位精神科醫師臉上痛苦扭曲的表情,當時她談到一位想針對焦慮和陽痿進行心理治療的病人,他無法忍受在電話上反覆對保險公司辦公室冷漠的聲音解釋自己的問題帶來的那種羞辱。剩下的分析師大部分都被解僱了。過去有許多精神分析師診間的那棟建築物,前方的停車場常常幾乎是空的。那裡的車位曾經一位難求。

住院病房的狀況也不太好。大多數的病人都處於他們危機最糟糕的時期,因為不在這個階段的病人再也沒辦法住院了。他們被投予很重的藥物,而且時常對他們的醫師感到憤怒。精神病患者尤其如此,他們常在完全理解自己病得多嚴重之前就出院了。

年長的精神科醫師說,在早期,精神病患者剛到病房時會對被監禁感到��憤怒;接著,在三到四週的住院後,他們會冷靜下來,對於他們瘋狂時的所作所為感到沮喪,到他們離開的時候,他們會對精神科醫師讓自己回復正常感激不已,有時眼中充滿淚水。「這讓我們感覺還不錯,」一位精神科醫師說道,「而現在的病人再也無法住到那個時間點了。如今他們離開的時候跟剛進來時同樣憤怒,只是不那麼瘋狂而已。」所以病房很緊繃,醫護人員士氣低落,病人病得比以往更重。他們會生著病出院,而精神科醫師的情緒瀕臨極限,覺得自己要為時常有自殺傾向且僅能勉強維持功能的病人負責。有一股厄運與恐慌的暗流在蔓延。

本文出自左岸文化《兩種心靈:一個人類學家對精神醫學的觀察》一書。

本書作者:譚亞‧魯爾曼(Tanya Marie Luhrmann, 1959~)

史丹佛大學人類學系教授。她是醫療和心理人類學家,也是宗教人類學家,主要研究領域為宗教、巫術,與精神疾病。她將自己的研究描述為「心智的人類學」。魯爾曼曾獲選為美國人文與科學學院院士(2003)、心理人類學學會主席(2008),並曾獲特納民族誌寫作獎(2001)、古根漢基金會獎學金(2007)、Grawemeyer Award(2014)等獎項。

除了《兩種心靈》,尚著有:How God Becomes Real(2020)、Our Most Troubling Madness: Schizophrenia and Culture(2016)、When God talks back: Understanding the American Evangelical Relationship with God(2012)、The Good Parsi: The Fate of a Colonial Elite in a Postcolonial Society (1996)、Persuasions of the Witch’s Craft(1989)。

審訂者:吳易澄

高雄醫學大學醫學士、清華大學人類學碩士,英國杜倫大學人類學博士。精神科專科醫師。目前任職於新竹馬偕紀念醫院,擔任精神科主治醫師暨主任。研究領域與興趣為醫療人類學,關心族群、文化、環境與健康。

本書譯者:

張復舜(引言、第一章到第四章、研究技術附錄)

長庚大學醫學系畢業,目前為陽明交通大學科技與社會研究所碩士生。「公醫時代」創始成員、「醫師勞動條件改革小組」成員,長期擔任伊甸社會福利基金會精神疾病照顧者專線志工。目前為三軍總醫院北投分院精神科專科醫師。

廖偉翔(第五章到第七章)

成功大學醫學系畢業、政治系輔系。波士頓大學公共衛生學院健康服務研究碩士。「公醫時代」創始成員、「醫師勞動條件改革小組」成員。合著有《島國關賤字》,譯作有《精神病大流行》(合譯)、《在懸崖邊緣,接住你》、《健康不平等》(合譯),並協助審訂《瘋狂之所在》。目前為台大醫院精神醫學部住院醫師。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。