左岸文化

2022-05-18發佈

2023-03-06更新

親中?反中?香港人的身分認同是如何開始改變的?|話鹿讀冊

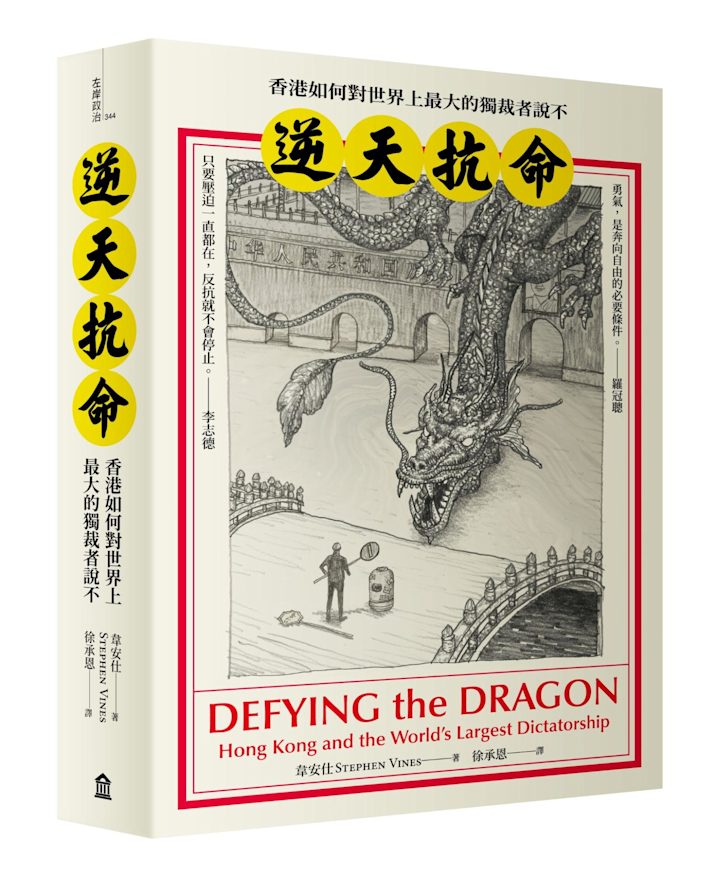

本書為左岸文化出版《逆天抗命: 香港如何對世界上最大的獨裁者說不》,本文摘自〈第四章 中國之夢魘:香港認同之 …

親中?反中?香港人的身分認同是如何開始改變的?|話鹿讀冊

本書為左岸文化出版《逆天抗命: 香港如何對世界上最大的獨裁者說不》,本文摘自〈第四章 中國之夢魘:香港認同之誕生〉

(可按此連結選看)

香港大學民意調查計劃一直追蹤研究身分認同的問題,他們在2019年的調查發現大部分(53%)受訪者認為自己純粹是香港人。這意味民情出現巨變;兩年前作出同樣選擇的受訪者,比率只有37%。直到2018年,大部分的受訪者都認為自己擁有混合身分,既是香港人、也是中國人。當年選擇混合身分的受訪者比率有43%,其後一年卻急降至36%。

中國共產黨向來著重灌輸國家榮譽感,如此的民調數據對他們來說絕對是一個噩耗:即使在2017年,認為自己是純粹中國人的受訪者比率也只有21%,到2019年更跌至可憐的11%。更糟糕的是,該研究也詢問受訪者於1997年成為中國公民後是否因而感到自豪,而在2019年調查的受訪者中,只有27%回答是「是」,有71%受訪者則回答「否」。

那些認同自己是中國人、或是覺得自己擁有混合身分的受訪者,毫不意外地大都是50歲或以上的老人。而18至29歲的年輕受訪者,幾乎沒有人覺得自己是中國人。事實上,有四分之三年輕人認為自己只是純粹的香港人。在�這個年齡組群,只有9%的人會為中國公民身分感到自豪。

就在香港抗爭如火如荼之際,台灣人的本土認同也有攀升─雖然不一定與香港的抗爭有直接關係─他們多認為自已是正港台灣人,而非任何的混合身分,當然更不是中國人。根據皮尤研究中心在2019年10月的調查,有66%的受訪者認為自己純粹只是台灣人,認為自己擁有混合身分的只有28%。而18至29歲的受訪者有83%認為自己是純粹的台灣人。

耐人尋味的是,雖然英國的殖民管治延續了一個半世紀,絕大部分香港人都沒有視自己為英國人。有不少香港人的確持有英國護照─這些二等護照,起初是「英國屬土公民(British Dependent Territories Citizen, BDTC)」護照,後來再更新為「英國國民(海外)(British National (Overseas), BNO)」護照。

在中國於2020年7月強推《國家安全法》時,大約有30萬香港人持有BNO護照,可是那時這本護照大體上還只是一份旅遊證件。英國隨後決定反擊《國安法》,宣布賦與擁有BNO身分的香港人居留權,受惠人數估計可達3百萬人。申請BNO護照的人數隨即暴增,可是這卻不能算是英國認同的展現。有許多人過去並無特意申請BNO護照,如今只是為避秦而奔走;加拿大和澳洲等國此時同樣敞開大門,而香港人對這些國家也是感激不盡。

在此之前,英國從未想過要讓這麽多擁有BNO身分的人取得公民權;縱使在主權移交前後,英國曾面臨各方的施壓。就如前文所論,英國對這個前殖民地的態度向來都是愛理不理,這也部分說明了何以倫敦政府對香港遺民的命運漠不關心─大英帝國的歷史當中唯有這一個殖民地,在未經當地民眾認可前被移交

予另一個主權國家;香港人從未提出要趕走英國人,更未曾表示渴望接受威權統治。

雖然香港人對主權移交並沒有太多期盼,但他們同樣也沒有身為英國人的自覺。在印度這類的英國殖民地,英國殖民官員都想要形塑屬民對「母國」的忠誠,想要在他們心中營造英式價值觀,至少也得讓他們愛上板球這類英國特有的運動。可是這種灌輸「英國特性」的文化政策卻從未在香港認真推行。英國在心底一直認為自己只是香港的過客,因此也不太想培養民眾對英國的歸屬感。此外,英國在1997年前後也極度不願給予香港人正規的英國公民護照。出於這種種因素,英國殖民管治的體驗對香港人的身分認同影響,並不如某些想當然耳的印象所講的那麼誇張。

可是英國人持續一個半世紀的管治也決非毫無痛癢;在各種形塑香港認同的因素中,仍能看到英國遺下的吉光片羽。「香港本色」具有種種複雜特性,其中之一便是,直到1997年,香港一直受異族統治,統治者也說著外國的語言。殖民地時代的香港人若要更上層樓,就不得不學好英語。香港人於1997年後卻又要面對另一種語言文化的挑戰。為著同樣功利的原因,香港人如今要駕馭所謂的「兩文三語」;他們除了要學好粵語和英語,也必須懂得普通話這個重要的官方語言。

可是香港本土認同卻不是中國共產黨支持者所言的「親英戀殖」。這些人總是抹黑香港人,把本土認同說成是殖民心態的延續。無獨有偶,中國也愛用同樣的論述貶損台灣人,指責台灣人因為長期受日本管治,故此未能擺脫「皇民心態」。這些指罵不過是亂貼標籤而已。只是此等謬論之所以盛行��,正好反映那些迷信中國霸權主義的人心裡忐忑不安,懼怕人世間任何的差異,認為那是動亂的根源,拒絕相信兼容並蓄是種美德。

- ● ●

可是,香港本土認同的演化卻正是源自此地兼容並蓄的歷史。直到1970年代,這個殖民地的住民大多於中國出生,是來自大陸各地的移民。然而,根據2016年的中期人口統計,香港有約六成人口是在香港出生。這顯示土生人口的比率持續增長,而這種轉變亦甚為急速;根據2016年的數據,65歲或以上的香港人只有大約三分之一是在香港出生。可是15歲以下的年輕人卻有九成以上是土生居民。

如今多元族群的後代已形成不分你我的土生族群,隨此而來的身分認同轉變,乃2019至2020年那場起義的動力。一個以移民為主的社會對政府通常不會有太多期望,反倒堅信個人自力更生的能力。當移民的後代融合為土生的新生代,使社會演進成以土生人口為主的社會後,民眾就會開始要求政府介入解決分配不均的問題。根據一項2015年發表的學術研究,香港有接近58%的受訪者認為政府有責任紓緩收入不平等的問題,只有13.6%的受訪者反對政府介入。筆者認為這代表主流香港民眾正在擺脫過去那種對自由放任資本主義的迷信。

生於1996年的民主運動家黃之鋒,在眾人眼中是抗爭運動的代表人物。這位身形瘦削的眼鏡男,說話有時會有點口吃,乍看之下不像是領導人才;可是他活力充沛、意志堅定,有著令人難以忽視的魅力。他以充滿力量的言辭如此形容同代的香港人:「我們想要在世界大舞台上找到定位,想要確立自己的身分,並為此奮鬥不息。我們珍惜本地的流行文化、�語言、食物和獨特的生活方式。我們反覆地細味這一切本土事物,確立起本土的自我形象。」

但是若說只有土生的年輕人才會參與抗爭,這顯然並非事實。抗爭運動中比較大型的集會都有各種年紀的人積極參與。不過在前線的抗爭者,確實是以年輕人為主力,相反地,我們可以用最粗略的分類來說,親中陣營的主流支持者大都是年長的人。他們大多認同自己是中國大陸的一份子,而他們對過去中國政治轉變引發的混亂亦有深刻的記憶。

雖然香港的人口構成已經大幅改變,可是仍然有著移民社會的特徵,那是因為,出生後才移民香港的人至今仍是大部分家庭的長輩。即使是土生土長的香港人,他們的父母或祖父母大都是在大陸出生的移民。

籠統地說,香港與世界大部分的移民社會別無二致:第一代移民在嘗試融入社會時會遇到困難,比如說有些人始終未能學會本地語言,這樣一來,他們往往會聚集於同鄉的小圈子中。與其他移民社會比較,語言在香港並不算太大的障礙;可是來自粵語區以外的第一代移民確實偏好住在同鄉附近,在社區形成非粵語族群的聚落,譬如說福建人和上海人都有這樣的傾向。

與此相比,他們的下一代卻不常有語言學習或社會適應的問題,比較積極融入社會。他們以辛勤工作的父母為榜樣,卻可能不像上一代那樣拚了命也要成功。而原鄉意識到第三代則會相當淡化。如今在香港嶄露頭角的這一代,顯然對出生地有更強烈的認同,也比之前的世代更能融入本土社會。有異於他們的長輩,新一代對中國大陸沒有太多感情,反倒極其堅持自己的香港特質。他們對造訪在中國大��陸的原鄉興趣缺缺,不像那些講究落葉歸根的長輩。這個特區的身分認同問題之所以如此複雜,也就不足為奇。

這並非香港獨有的情況,而是每一個移民社會的共同特徵,這些社會大多是殖民制度的產物,比起第一代新移民,他們的後代對家邦都有更強烈的認同。即使美國這個由移民創立的國家,雖然並不源自殖民體制,其國族認同也花了一段時間才逐漸形成。不過有一點很重要:美國這類的社會已經找到一種讓美國認同與新移民原鄉意識共存的方法─比如說非裔美國人、愛爾蘭裔美國人、義大利裔美國人這類混合身分的形成。混合身分的形成,正好說明這個國家充滿自信,能夠在堅持美國身分的同時理解和欣賞社會的多元性格。美國的經驗其實並不獨特,有不少國家都能欣賞移民對國家多元文化的貢獻,他們既積極培育國民的本土歸屬感,同時亦為新國民的多元背景倍感自豪。

香港身分認同問題的關鍵,在於他們的新宗主國並不鼓勵民眾形塑本土身分認同。他們認為香港人就是中華人民共和國的國民、就不過是中國人,僅此而已。以折衷的方式看待身分認同問題,曾經一度是個真實的選項;在1970至1990年代,香港民眾曾經認為自己是以香港為家的中國人,或是其他包含中國身分的混合。可是中國共產黨就是無法因而滿足。近年民眾認為自己純粹只是香港人,更令北京無法忍受;他們認為這是缺乏愛國心的表現,是極其危險的趨勢。

不但如此,身分認同的問題還變得日益政治敏感,因為中國共產黨認為效忠並支持中華人民共和國乃重大的責任,他們堅持這種國民責任理當是無條件的。「精忠報國」既是絕對的責任,就不能由其他的價值或認同來「肯定」,這是無法容忍的僭越。

我們可以注意到香港反對陣營的成員經常被中國大陸的媒體貶斥為「漢奸」,那是因為反對活動被視為背叛祖國的破壞行為。黃之鋒在《非自由言論》(Unfree Speech)一書覆述他因雨傘運動入獄後的經歷。當時那些比較年老的受刑人經常對著他破口大罵,指斥他是所謂的「漢奸」。

若說香港人對中華民族未曾有過一絲的自豪,那顯然並不是事實;即使是極其抗拒中國政治制度的人也可以對中國感到自豪,他們只是討厭中國共產黨。例如,2008年北京舉辦奧運會時,香港曾出現過一股愛國熱潮。在同年的四川汶川大地震,香港人也為賑災大力捐輸,並把現場搜救的前線人員視為英雄。可是北京把喜事當成喪事、把喪事當喜事辦,把一切都視為政治宣傳的契機,為黨國的臉上貼金。如此一來,香港人對中國的熱情瞬間消失得無影無蹤。

認同自己純粹只是香港人的民眾,也高調地通過身分認同宣示自己的政治立場。亦因如此,在前線抗爭者的T恤上經常可以看到「香港人」這三個字。而「香港不是中國(Hong Kong is not China)」這句話也成為其中一句最流行的抗爭標語。這句標語也許揭示新生代的香港人開始透過與中國劃清界線來界定自身;他們不滿足於宣示「我是誰」,而是要清晰地說明「我不是誰」。

在本書的第二部分筆者會提到,在2019年的起義前,民主運動中的年輕人對他們的前輩愈來愈不耐煩。比較年長的民主運動家堅持悼念1989年的天安門大屠殺,藉此關注和支援中國大陸的民主運動,年輕世代卻認為:「與我們何干?」對李柱銘和司徒華��這類老前輩來說,年輕世代的質問令他們甚為困擾。

不過隨著抗爭運動愈演愈烈,兩個世代也開始能夠互相諒解。老一輩的抗爭者開始強調以香港本土為重的立場,而年輕世代也開始察覺大陸的社會抗爭絕非無關痛癢。訪問抗爭現場的年輕人時,經常都會聽到他們說「只有父母輩的人才會關心大陸」、「我生於斯、長於斯,對大陸的事不感興趣」。可是北京對起義的打壓日趨嚴厲,對香港本土認同的回應也是莫名其妙;年輕人原先都對中華人民共和國漠不關心,如今反倒產生了隔閡與義憤。

中國共產黨對於如何面對這些年輕人的看法,始終都是莫無頭緒。他們似乎認為唯有在學校推動更徹底的洗腦教育,改造學生容易受人操縱的思維,方能有效解決年輕人的問題。中國的領導人有時會認為,只要透過港中融合促進經濟,就能改變香港人對待他們的態度。可是其實香港人卻對這些「恩惠」興趣缺缺。蘿蔔和棍棒是世界各地獨裁者的看家本領;既然香港人不懂感恩圖戴,中國政權就決定把棍棒狠狠地打下去。中國共產黨在香港的代言人開始主張以嚴刑峻法對付抗爭者,主張讓同情抗爭的人失去工作,提倡以嚴苛的手段扼殺表達自由。他們想把「不愛國」的老師逐出學校,讓心繫黨國的教書匠以洗腦教育取代通識教育;親中派認為香港的通識教育課程是促成學生接受外國價值的主因。

對於中國來說,不論是國際通行的標準、還是兼容並蓄的美德,通通算不上什麼,所以「香港人只是香港人」的想法,對他們而言也是必須鎮壓的危險觀念。香港人看到中國共產黨如此偏狹小器,反倒對那些異乎中國的價值更加堅信不疑。亦因如此,��就算21世紀初的抗爭終究一事無成,至少已令香港本土主義得以確立。這個政治敏感的概念將引致重大的社會影響,香港與中國之間的誤解也只能一直累積下去。

本書作者簡介

韋安仕(Stephen Vines)

英國人,第一個身分是記者,自1987年擔任《觀察家報》海外特派開始駐港,曾為BBC、《每日電訊報》、《衛報》、《獨立報》、《星期日泰晤士報》寫報導,協助創辦網路媒體《香港自由新聞》,以及擔任香港外國記者會主席。第二個身分是主持人,長年主持香港電台的時事節目《脈動》,直到2021年因國安法所造成的白色恐怖而離港返英。第三個身分是香港公共事務參與者,民主派政黨公民黨創黨人之一。第四個身分是生意人,連鎖中國餐館老闆兼營廚具公司。第五個身分是作家,出版過《香港新貴現形記》、《活在危險年代》、《恐慌殺盤正是買點》、《20位顛覆飲食潮流的革命家》等作品。

本書譯者簡介

徐承恩

香港中文大學社會學哲學碩士,業餘香港研究學者,研究範疇包括香港歷史、中國邊陲史以及國族主義。著作包括《香港,鬱躁的家邦:本土觀點的香港源流史(增修版)》(左岸)《思索家邦:中國殖民主義狂潮下的香港》(前衛);譯作包括《法西斯主義》《民粹主義》(兩書皆為左岸出版〈牛津非常短講〉系列)。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。