八旗文化

2021-05-18發佈

2023-03-07更新

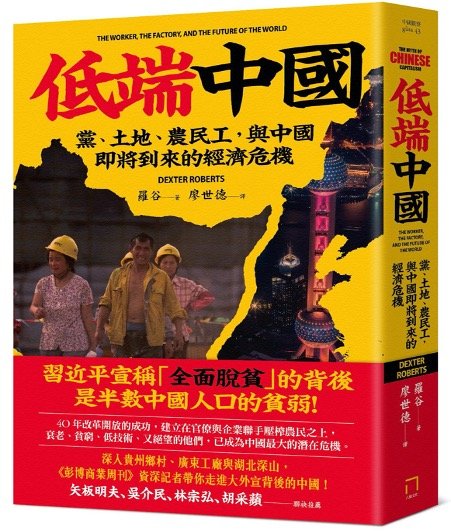

《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》追蹤二十年,揭露大外宣下的中國|話鹿讀冊

本文摘自該書第四章《政權的打壓》 勞工只是黨的棋子 二十一世紀的第一個十年,中國的勞工從工廠密集的廣東省開始 …

《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》追蹤二十年,揭露大外宣下的中國|話鹿讀冊

本文摘自該書第四章《政權的打壓》

勞工只是黨的棋子

二十一世紀的第一個十年,中國的勞工從工廠密集的廣東省開始覺醒自己的權利。二○○一年,中國加入世界貿易組織之後,外國投資客開始如潮水般湧入中國,越來越多人受雇於和中國政府無關的工廠、工地。工人從一批新近來自台灣、香港、歐美的老闆發現原來薪資、工作時數、工安等基本勞動條件和以前可以有這麼大的差別,之前那種勞動條件突然改變了。以前,城市、國有企業、鄉村、公社那一套鉅細靡遺的人事管理辦法決定了職業的每一環節,也決定人生基本的選擇─譬如何時要生小孩子─甚至連避孕藥也是由老闆發放。但是這一切都結束了。以前黨擔任的是「照管者」的角色。它為城市勞工提供住房、醫療、教育等福利。因為這樣的好處,所以大家都說這一套制度叫「鐵飯碗」。但是黨後來開始調整這樣的角色,於是開始出現一種很粗暴的資本主義,只要工人的血汗,不關心工人其他事情。所以工人便面臨一個由不得你的選擇:工廠提供的勞動條件不管多差都得接受,然後卑微地利用現有任何手段要求老闆給予良好待遇。

農民工離鄉背井,也遠離(至少在公文、書面上)代表他們的地方官員,自然最難以承受這種制度之害。地方黨部官員也許會拿錢支助村裡婦女「健康分娩」或者村民年度外出旅遊,但是自己村裡農民一旦到了城裡,他們就沒有什麼可以使力之處。譬如,我曾經在炳花村內一處牆壁上看到一面紅色公告牌,上面是捐款贊助二○一六年村內中秋節聚餐宴席諸位人士的芳名錄。其中,莫路春的弟弟莫路順贊助三千元,是芳名錄當中七十六人裡面贊助最多的。莫路順在黨內職位升遷很快,現在已奉調到貴陽做事。我在村子裡的一處宣傳共產黨消息的亭子看到一張他的照片,照片中的他在對來訪的省財政指導員致意,照片上面還有「領導關愛啟事」六個字。但是對於離開貴州,在外地工作的莫姓親族而言,有個在黨內得意的親戚並沒有什麼意義。中國勞工,只要一離開家鄉,國家立即對他們視而不見。

對於勞動階級如此冷漠,相較於之前中國革命時共產黨對工人的態度,真是莫大的轉變。優秀的共產黨員都明白無產階級會在國家的轉變上扮演關鍵角色:毛澤東從一開始就知道這一點。那個時候,共產黨總是在政治宣傳中宣告工人是「國家的主人」。一九二六年三月,毛澤東發表《中國社會各階級的分析》,其中寫道:「工業無產階級人數雖不多,卻是中國新的生產力的代表者,是近代中國最進步的階級。」二十三年後,中國在一九四九年十月一日建國。毛澤東於數年後的一九五七年二月又寫說,中國這個國家是「以工農聯盟為基礎的人民民主專政」。

一九一九至一九二一年間,中國曾經把一千六百名年輕人送到法國勤工儉學預備學校學習,鄧小平也是其中一員。他曾經在那裡的鐵工廠做工,也做過紙花、橡膠鞋子,對勞工生活有過第一手體驗。革命之後,中國的新領導向蘇聯的共產黨信徒學習,也在中國建立了一個傳統,亦即��定期推舉「勞動模範」,宣揚其事蹟,用意是告訴人民說,共和國的人民要做黨的好僕人。對於在中國長大的無數孩子而言,一九七○年代最令人感念的「勞動模範」莫過於北京的張秉貴了。張秉貴在百貨公司賣糖果,最為人所知的就是他不用秤子,客人要多少重量的糖果,他一抓就準(「一抓準,一口清,一團火」)。

一九四九年以前,共產黨在城市進行地下活動的策略,主要的部分就是在上海等城市動員工人搞罷工。這個策略至少有一部分是成功的;共產黨員利用工人的抗議活動,把中國幾個城市從政敵國民黨手中「解放」了出來。然而,中華人民共和國建國之後,這種情況卻開始產生變化。毛澤東師法史達林的「大推進」政策,開始著重於工業化發展,尤其更要發展重工業;這一來,讓聽話的勞動力備便妥當就變成了緊要因素。所以從此工人不可以再罷工,每一名工人都由他的雇主─也就是他所屬的「單位」─看管。城市之外,鄉村工人擁有的權利永遠比不上城市國有企業的工人。毛澤東死後,經濟改革開始,工人又開始變得很重要,但是主要的原因卻是因為他們是國內外投資者廉價的勞動力來源。

「農夫」是個髒字

今天,中國的勞動階級絕大部分是由農民工組成,但是中國社會卻很看不起他們。有時候偶爾有些人虛情假意流露一點憐憫,但是絕大多數城市人對農民工只有鄙夷、憎恨。因為農民工是「外地人」,所以時常成為代罪羔羊,城市人對於道路壅塞、物價高漲、各類偷雞摸狗的輕微犯罪,凡事都怪罪農民工。今天的中國,說人「農民!」是很看不起人的,是在罵人、捉弄人。儘管工人在黨的宣傳當中還是很重要,每一年在中國的娛樂兼宣傳大戲「中央廣播電視總台春節聯歡晚會」的演出都是要角,而且黨仍然公開宣告他們那個由國家控制的工會很重要,可以保障工人的權益,但實際情形其實不然;黨還是希望他們聽話,乖乖當二等公民。

黨已經不再「保護」工人,但還是運用一些措施讓他們繼續當意識形態道具。黨已經不再鉅細靡遺地管理工人的生活,但是有建立一個法令架構來規範一些新的老闆,讓他們不要太虧待勞工。這有一部分是為了要防止社會動亂。中國共產黨採納勞動法之後,一直到一九九四年才突然開始實施,但大部分局限於規範工作時數、薪資問題。二十一世紀開始之後沒幾年,中國於二○○一年加入世界貿易組織之後,外國投資越來越多,中國官員也開始認真管理起那些外籍老闆的人力資源實務。當局首先於二○○一年十月開始宣導一部職業傷病法令,八個月之後又頒布了勞工安全法令。在這一切的同時,由於國有媒體持續宣導新法令的重要性,國際輿論也越來越關切血汗工廠問題,大學裡的勞動及法律學者、工人自修而成的律師受到了鼓舞,開始在很多新成立的NGO對工人講授勞工權益。

政策與對策

但是很多工人後來發現,光是有嚴格法規還是不夠,必須要能夠有效執行才有用。可以想見,新的工廠老闆總是盡量規避法規,因為採取新的做法都會增加成本。面對嚴格法令規定,他們開始鑽法律漏洞,繼續壓榨勞工。這樣想盡辦法,目標只有一個,就是保持原有的利潤。後來,針對耐吉、沃爾瑪等大公司的反血汗工廠運動起來之後,這些跨國公司開始要求他們的供應鏈廠商必須遵守新的法規。他們都怕勞動醜聞會影響他們的股價。於是中國開始出現一種產��值頗巨的產業,亦即由一些國際品牌、零售商雇用的稽核公司,負責檢查其供應商的工時、薪資等問題。像Cal Safety Compliance,法國的Bureau Veritas,瑞士的SGS都是這一類公司。他們帶領當地雇請的團隊前進各個工廠,檢查各家工廠是否遵守新的法規與公司行為規範。

然而,這一種新興的稽核產業廠商之間卻缺乏橫向聯繫、協調,弄到每一個品牌或零售商似乎都比較關心維護自己的聲譽,而不是真的制定可行的改善程序,讓供應商願意遵守。有些大工廠,一個廠就生產多個品牌或零售商的商品,就會變成需要遵守幾種彼此互相衝突的行為法規,有時候幾乎每天都要接待檢查團隊。檢查團隊一來,免不了都會要求巡檢廠房,查看薪資紀錄,找經理、工人來問話。公平勞動協會(Fair Labor Association)的奧瑞特.凡.西厄登(Auret van Heerden)說:「麥當勞、迪士尼、沃爾瑪每一年都要接受幾千次各公司自行其是的稽核。」西厄登留著一頭長髮,有「咖啡癮」,以前在南非是反隔離政策運動人士。他說,各家工廠的那些經理「已經對稽核很疲乏」。

自然,各家工廠很快就開始懂得和這一套新制度玩遊戲。他們會製作幾本帳簿,一本給稅務稽查員看,一本給稽核公司看,正確的帳簿給自己看。另外他們還有一套巧妙的方法,把壓榨勞工的醜事掩蔽起來,並且常常賄賂檢查員。廣州一家紡織出口公司有一份給管理員看的「指引」,要他們碰到有人來稽核時,「先通知未成年實習工、未成年全職工、無身分證員工從後門離開廠房,要他們不要在宿舍區逗留,然後馬上要求接待員備便所有相關文件。」這一份指引同時還要求工人這時候要戴上口罩、耳機。

深圳的這一條街道人車雜沓,從外面看,你很難從從其中找出這一間小玩具工廠。我們穿過一間骯髒的會議室,來到工廠的一樓。會議室平常作為接待買家用。工廠一樓通風不良,空氣中滿是油漆氣味。女工在壓鑄模具前彎著身子,小心翼翼地往白雪公主、灰姑娘、迪士尼公主娃娃身上噴油漆。我跟著一間美國大零售商的稽核經理跑來這裡,他做這一行已經很多年了。有鑑於所謂的「突擊檢查」現在已經司空見慣,而且有些大品牌也開始對一些搞怪的企業視而不見,所以他現在帶我來看看所謂「稽核」到底是怎麼一回事。一名中國籍經理陪同我們做檢查,他顯然很緊張,因為我們半個小時之前才通知他要來。我們巡查廠房時,他一直催我們快一點。我們看到有一扇門不只關起來,還鎖住。問他那裡面有什麼東西,他起先一直說沒有什麼重要的東西,但是在我們堅持之下,他只好拿出鑰匙把門打開。原來這裡也是工廠,裡面有一群女工在做事,其中幾個看起來不足十六歲。違法。我們進去的時候,有個女工連忙跳起來躲到幾個女工後面。工廠經理很著急,承認這裡面一直藏著一些違規情節最嚴重的工人。世喬(譯音)服裝公司的總經理彼得潘說:「之前,我們都在玩貓捉老鼠遊戲。」世喬破舊的廠房位於廣州番禺一片芒果樹林和稻田之間,在前面所說那間深圳的玩具廠西北方約兩小時車程之處。世喬專為耐吉製作運動服,員工六百人,每天在廠房裡操作縫紉機、熨斗,製造運動服、短褲。滿腹委屈的彼得潘說,上次被耐吉查到違規之後,他們做了一次整頓。「不管改善什麼東西,都會增加成本。」這會使公司更不容易付加班費。平日每天八小時以外加班的加班費以一倍半計算,週六、日及假日加班費以兩到三倍計算。他抱怨說:「(耐吉的)價格從來沒有調升過一毛錢,但是要遵守勞動法規,一定會增加成本。」

…(中略)

對付工會的兩手策略

全中國都聽得到他這種說法。人民認為地方政府很腐敗,總是和工廠勾結,聯手壓榨勞工,謀取金錢利益。中央官員遠在北京,但肯定是站在工人這一邊的。他們要是知道工人受到這種待遇,一定會出面阻止。他們頒訂的法律不是說得很清楚嗎? 但是,這種信心喊話,不管說多少次,始終讓我感到悲傷。因為,實際上,北京關心的就是「維穩」,絕對不會放手讓工人自行其是。共產黨自己就弄了一個工會在處理勞工問題。這個工會叫做「中華全國總工會」,目前會員三億零兩百萬人,是全世界最大的工會。有鑑於中國的領導階層總是執著於既要避免動亂,又要經濟快速成長,所以中華全國總工會總是聽到勞工運動就皺眉頭,而且一定是站在廠方管理部門這一邊。

這種情形已經不是一天兩天了。中華全國總工會創立於一九二五年五月一日,其結構及宗旨都是刻意模仿當時蘇聯的勞工聯盟;所扮演的角色固然有提醒黨要關切勞工的意思,但主要的目的完全不在解決工人遭受的委屈,而是把黨的指令下達給勞動群眾,動員工人

進行政治運動。列寧在︿論工會、當前局勢及托洛茨基同志的錯誤﹀(The Trade Unions, thePresent Situation and Trotsky’s Mistakes)這篇文章當中說:「沒有一些﹃輸送帶﹄把先鋒隊和先進階級群眾連結起來,再把先進階級群眾和勞動群眾連結起來,就無法實現專政。」

確實,黨不論是從什麼時候開始真正代表工人,都有一段抑制工會力量的歷史。一九五七年,上海的機械、紡織、肥料工廠發生了一連串的罷工事件,中華全國總工會主��席賴若愚在這一波動亂的原因上面和黨決裂。有幹部說這一波動亂是因為新的一批勞工「幼稚、不純潔、充滿下層階級意識」。賴若愚卻批判工會沒有協助工人。一九五七年五月,賴若愚在北京對一批工會幹部講話,說:「工業社會化之後,在很多工人眼中,工會(已經)變得沒有用處。」他說工會官員「和企業管理一個鼻孔出氣」。不久他就遭到了黨的整肅。一九五八年他因肝癌離世,一直到一九七七年才獲得平反。

往後的一個時期,包括大約三十年後的天安門六四事件期間,只要有人企圖建立獨立工會,都會受到嚴酷的打壓。鐵路工人韓東方在天安門工、學示威抗議期間帶頭成立獨立工會「北京工人自治聯盟」;六四運動遭到鎮壓之後,他隨之獲罪,繫獄二十二個月,後因在獄中染患肺結核獲得釋放。

後來他逃到香港,成立了「中國勞工通訊」機構。中國大陸以外有很多機構會以贊助經費、策略訓練等方式支援中國境內的勞工運動,但中國勞工通訊在這一方面扮演的角色可能比其他機構都來得重要。他們就曾經在裕元罷工事件中支援過番禺的春風服務中心。香港秋季的一個下午,我和韓東方在太古廣場的萬豪酒店碰面。氣宇不凡的他邊喝著烏龍茶邊說:「我們不搞中國的Salidarnosc(團結工聯),我們沒有要推翻共產黨和全國總工會。我們的工會只想為勞工服務。」

但是,北京的共黨領導階層卻不是這麼看的。他們長久以來就一直很擔心中國的勞工運動會受外力操縱,變形為反黨運動,反抗他們的統治。裕元罷工事件落幕之後不到一年,在中國最資深官員的命令之下,共產黨就開始全面鎮壓勞工運動及其推動者。警方審訊了數��十名勞工運動成員,要他們不可以再協助工人,很多人遭到逮捕。他們特別點名番禺的春風服務中心,指控春風接受海外支助(春風確實接受過香港中國勞工通訊和美國福特基金會、亞洲基金會的支助)。曾飛洋則是以「破壞公共秩序」罪名被捕。他因為支援一家製鞋廠工人罷工而獲得此項罪名。這一間製鞋廠位於番禺,是拉夫勞倫、卡文克萊、 Coach的製造商。共產黨不只逮捕他,還透過國有媒體對他進行抹黑,說他是有婦之夫,卻常常去嫖妓,至少有八個女朋友,還愛和人分享色情影片。二○一五年,中國最高層工會官員李玉賦接受國營媒體《新展望》訪問,在訪問中說:「充滿敵意的外國勢力正在加緊滲透,企圖破壞工人階級的團結。」王侃這樣子解說:共產黨在剷除(工運)老手。目前這些勞工運動成員已經建立了社會網絡,共產黨要把他們趕走,互解他們的正當性。共產黨要把這些作亂的人趕走。

系統性打壓獨立勞工運動之際,習近平在當年夏季的一次會議中嚴詞批評政府的工會沒有盡責維持穩定的工作環境,必須大力整頓。習近平說,包括工會在內,群眾組織不可以「和人民有距離」。那一年秋季,中華全國總工會的高層就展開了一項計畫,開始全面整頓工會。該計畫的目標是二○一六年底以前將工會臃腫的職工從六十八萬名全職人員削減百分之四十,另外再重新吸收幾百萬名工人─包括農民工─加入。此外,這項改革計畫還呼籲在全國增設數萬個服務中心,作為工人休閒娛樂以及受訓學習之用。工人可以來中心看電影、上課、學習電腦、勞動法規等多種課程。但是,最重要的,或許是中心可以做各種政宣討論,嚴密監視勞工是否有「異心」、騷動。國家新聞機構在該計畫的綱要中說�,工會必須帶領勞動群眾接受黨的領導。

王侃說:「習近平的構想是影響工人的想法,重建﹃輸送帶﹄。但是工會要是發現有麻煩或罷工即將發生,也可以立即通知地方政府和公安,讓他們採取行動,予以控制。」

二○一六年十一月上旬的一天,我又來到了番禺。這一天天氣晴朗,稍微炎熱,距離我第一次來這裡已經有十一年了。上一次來的時候,曾飛洋自豪地帶著我參觀他的服務中心。

那一次我認識了紡織廠工人羅光復。那時候羅光復很急著要弄懂當時剛開始實施的新勞動法規。曾飛洋在牢裡熬了九個月之後,最近自行答辯有罪,認了「破壞公共秩序」罪名,獲判三年徒刑,四年緩刑。他另外三名同夥也因同樣的罪名遭到判刑。孟晗的情形最突出。他現年五十二歲,之前在醫院當警衛,後來加入勞工運動,在曾飛洋這裡做事,現在也是面臨「破壞公共秩序」審判。他在番禺區人民法院受審。法院是一棟雄偉的大樓,樓高八層,隔著街道與之面對的卻是一排破舊的汽車修理廠。一排蓋了一半的高層公寓,院子裡雜草叢生,掛著一面黨的政宣布條,上面四個大字寫著「公平,正義」。

孟晗自從被警察拘留以來,至今將近一年,經常要面對警方的嚴酷審訊,而常常不讓他睡覺。由於他不肯認罪,不肯供出同夥,所以警方也一直不願意把他交付審判。上個月,他年老的父母家遭到斷水,還有流氓用斧頭砸壞了他們家的門,他們只好搬家。之後還有國保上門來要他們去說服兒子配合警方審訊。

忍受了幾個月巨大的壓力,孟晗最後終於屈服認罪,接著就在這個�月獲判二十一個月徒刑。在他的審判和判決約三個月之前,他告訴律師說:「警方指控我們企圖改變中華全國總工會。但是,這個所謂的﹃工會﹄有盡到自己的責任嗎? 當然沒有! 總工會不但沒有解決問題,只會跑出來作秀! 我們訓練工人,幫助他們保護自己的權利,政府不做的事情我們來做。工會應該屬於勞工,為勞工做事。工會不是保護闆利益的機關。」

同樣也是二○一六年,深圳當局早先就已經在逼迫春風停止運作。雖然春風的工作人員當時並沒有在坐牢,也不得不放棄勞工組訓。張治儒開始跑到外面市場上尋找仿冒品,然後向商業局檢舉,藉此領取獎金。他的副手開始做白天安親班,照顧小孩子;小孩子的家長是附近龍華富士康iPhone工廠的員工。龍華富士康六年前因為多名工人相繼自殺而惡名遠播。這些工人的小孩再長大一些,就必須送回家鄉村子裡就學,因為他們在深圳沒有「戶口」,不得上這裡的公立小學。我上午十點來到這間平價安親班,外面的天氣已經很炎熱。

安親班的教室是由一間單房公寓修改而成,是孩子的遊戲學習區。張治儒的副手切了一顆冰過的西瓜,西瓜汁流到了桌子上。風扇聲音很大,旁邊又有小孩子跑來跑去,尖叫呼喊,我們必須大聲講話,彼此才聽得見對方在講什麼。他說:「我去這裡的一個勞工組織找工作,才知道國保已經把我列入黑名單。他們告訴大家不可以雇用我。他們趕走了所有NGO的領導者,組織還在,但是集體談判這種重要的事情就沒辦法做,所以今天只好教一些飲食衛生課程。」

他說,我們都不知道接下來中國會怎樣,有時候感覺我們好像在倒退,口氣很哀傷。他問說我��認不認為中國整個政治體制太脆弱,也許撐不久了。我說沒有,大部分人還是會接受現在的領導人。他們現在生活比較好過,而且現在中國真正的窮人已經不多。(說到這裡,我突然疑心疑鬼了起來:是警察要他問我這個的嗎? 他會向警察呈報我們的談話內容嗎? 我為什麼要告訴他我在寫書? 警察會有什麼反應?)但是他不容許我規避答案。他應用他的知識,告訴我說:「按照托克維爾所說,人民會起來不是因為貧窮,而是因為發現別人比我過得好而憤恨不平。你也知道我們的勞工是個大問題。他們覺得新中國遺棄了他們。」

本文收錄自八旗文化《低端中國:黨、土地、農民工,與中國即將到來的經濟危機》

本書作者:羅谷 (Dexter Roberts)

羅谷是美國駐派中國的資深記者,從1995年開始採訪報導中國長達23年,曾任《商業周刊》(Businessweek)中國社長與《彭博商業周刊》(Bloomberg Businessweek)中國社長,採訪過無數中共高層、中國或外資企業的高層執行長,足跡遍布全中國各省,包括新疆、西藏等偏遠敏感地區,以及香港、澳門和台灣。報導議題涵蓋經濟改革、中美貿易與投資,工廠與農民工、人口與公民社會等等。他也曾遠赴蒙古、北韓、南韓,日本、印度、越南和柬埔寨等地,瞭解中國的政治與經濟力量對周邊國家的影響。他近期的關注集中在中國政策,如戶口制度導致的當下社會衝突和階級差距對中國經濟發展未來的影響;中美競爭與中國崛起對整個世界政治、經濟和社會的影響。

2018年他回到美國,目前擔任大西洋理事會亞洲安全倡��議(Atlantic Council’s Asia Security Initiative)高級研究員,同時擔任蒙大拿大學曼斯菲爾德中心(Mansfield Center)研究員,並在政治系任教。

羅谷畢業於史丹佛大學政治系,在校時學習中文兩年半。畢業後赴台灣師範大學繼續學習中文。之後回到美國,取得哥倫比亞大學碩士學位,主修國際事務,側重於中國研究和新聞學。

《低端中國》是他的第一本書。

本書譯者:廖世德

長期從事翻譯及翻譯論述工作,現有譯作近六十冊,其中包括《敬愛的領袖:從御用詩人到逃亡者,一位北韓反情報官員眼中的北韓》、《不為人知的敵人:科學家如何面對戰爭中的另類殺手》、《不該被殺掉的微生物:濫用抗生素如何加速現代瘟疫的蔓延》、《榮格:分析心理學巨擘》,以及克里希那穆提的《生與死》、《謀生之道》、《論自由》、《心靈自由之路》、《論上帝》等書。樂意與各方朋友交流翻譯心得,個人信箱:selfliao@gmail.com。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。