麥田出版

2018-02-27發佈

2023-03-07更新

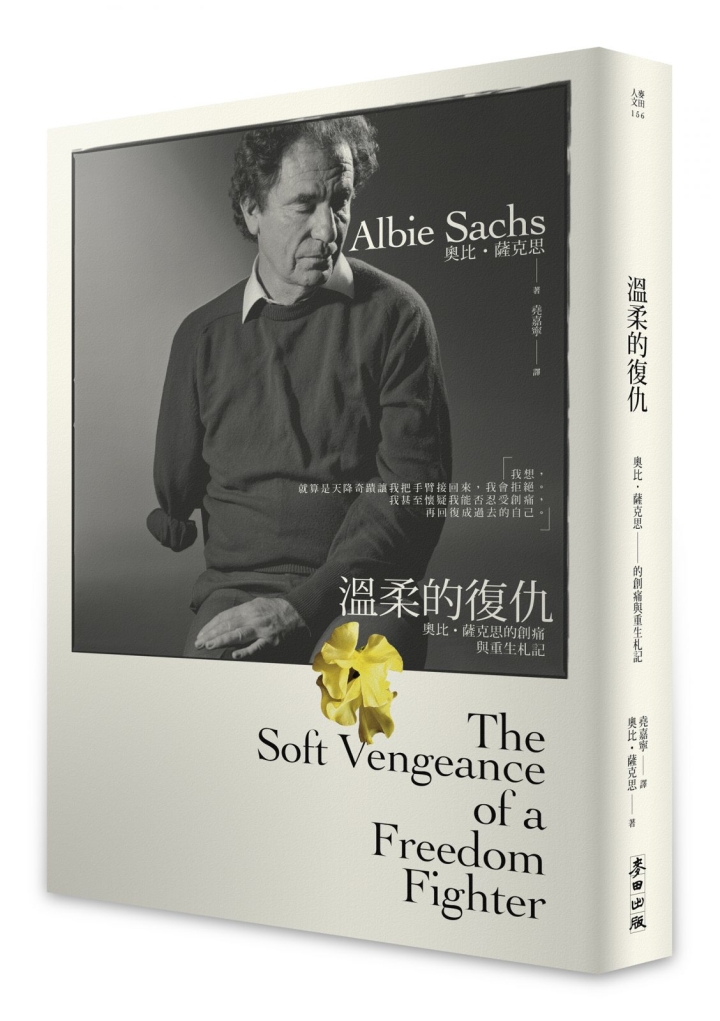

《溫柔的復仇》書摘:文明的韌性

我在講台上,看著聽眾依次進場、找位置坐下,很難相信這個世界頂尖大學的主要禮堂竟然這麼破敗。所有東西看起來都很舊 …

《溫柔的復仇》書摘:文明的韌性

我在講台上,看著聽眾依次進場、找位置坐下,很難相信這個世界頂尖大學的主要禮堂竟然這麼破敗。所有東西看起來都很舊、褪色了;如果它是個劇院,應該早就要翻修了,不過看起來英國的知識分子很習慣不舒服的環境。也許原因之一是政府砍了大學的預算,但是我現在感到緊張、暴躁,而且希望找個人來罵。為什麼左派就要這麼不時髦呢? 沒有人來接我,我抵達時,也沒有人等著要歡迎我,桌上沒有桌布,沒有花,沒有播放歌曲或是音樂,每個人(包括我自己)講話時都聲音低沉、音調平緩,沒有任何情緒,沒有什麼氣氛,沒有樂趣,也沒有亮點。其實在動完第二次手術之後,我不僅有點呆滯、遲鈍,還有另一種嚴重的病,醫師都束手無策,那就是開會恐懼症。我確定這是打娘胎裡帶來的,因為我的母親所做的唯一運動,就是發傳單和站在封鎖線前面。

我需要一個人來告訴我,為什麼搖滾音樂會這麼充滿活力,而我們的集會卻這麼死氣沉沉。我曾經在電視上看曼德拉的音樂會看了幾小時──一部分來說,這是事實,我希望在觀眾中找到我的孩子們──不只是因為我看到有七萬名年輕的英國人支持我們的奮鬥,讓我感到很興奮,也是因為我同時享受到音樂會的樂趣;視覺的景象總是充滿樂趣,而且也很有趣、帶著情感。其中一個講台的背景是一幅放大的馬蘭卡塔納(Malangatana)的畫作──馬蘭卡塔納是來自莫三比克的藝術家,也是我的密友之一。在馬布多,就像是最小型的會議,桌上都一定會鋪桌巾,用果醬瓶放著盆栽,更不要說歌了,就算是國會都常常傳出歌聲。想想看英國女王、或是柴契爾夫人,如果在西敏(Westminster,英國國會)的會期開始時唱了首歌呢?

我發生爆炸案之後的第一場會議──就像我第一次綁鞋帶或是第一次切洋蔥一樣,對於我是非常重要的。是在國際特赦組織(Amnesty International)的總部舉辦的;我直接從職能治療室前往,在計程車裡,我很努力的想著我要講什麼。特赦組織將要派一個代表團到莫三比克,針對該組織接到的關於莫三比克違反人權的報告做核對,而他們在出發之前,希望能聽聽我的意見。所有的眼睛都看著我,房間裡的氣氛很凝重,我非常焦慮,不只是因為我所說的話都會被錄影和錄音,或是我可能會說出某些過於輕率或是冒犯人的話,而是因為到目前為止,我所有的想法和發言都只關乎我自己,而現在這個主題卻是關於我之外的其他人,我不確定我這個自我中心的想法(而且是出於一己之心)算不算適當的發言。當我在醫院裡,來探望我的同志們開始討論世界大事時,我會抓住話頭,把它轉回去聊我的腳踝如何變得比較好了。我覺得很可恥,但是我沒有辦法。

我在特赦組織侃侃而談莫三比克,但只限於我身為一個(在那兒工作而且住在那兒的)律師的親身經驗,談我在不同階段的感覺:早期的興致高昂─因為我們正要從零開始、建立法院制度,後來的震驚──因為我們引進了鞭刑對付黑市商人,要在一個未開發的國家努力讓事情具體化,其實沒有什麼方法─你永遠無法把一個議題獨立來看,每個問題都有背後的問題,我們沒有辦法把法規印出來,可能是因為沒有紙、斷電、汽油用完了,或是我們要等上個把月,等一個工作負荷過重的部長對一件小事情做出決定。

我每次都會提到我腦中縈繞的這個問題:富人和窮人有一樣的人權問題嗎? 在莫三比克,我們要和飢餓奮戰,要消滅疾病(例如麻疹,它每年奪走上千名兒童的性命),我們要爭取學校、爭取基本知識、爭取成為一個國家,有明確的國格,而不是──像殖民主義者眼中的──一群部落、土著的集合,只能被歷史和政治邊緣化,或甚至被歷史和政治排除在外。而現在,戰爭吞噬了所有東西,毀了診所、學校和法院,也摧毀了國家精神。想要靠律師來解決一切問題的想法,變得非常荒唐可笑,我們有上百萬人口,但只有不到一千位律師。西方的裝模作樣惹怒了我,我們都預設他們擁有如此充足的人權,甚至是足以出口的。

不過沒有人可以逃避程序正義的問題──有權接受公平的審判,有權拒絕酷刑、拒絕未經過法院就讓人入監。我們可以指出殖民主義所遺留下來的所有未開發問題、或因為南非的不穩定而發生在這個國家的悲劇,但是它們沒有辦法正當化囚犯所遭受的任何一次暴力對待,或是提供藉口,說明人們為什麼無故被拘留數個月甚至數年之久(只是因為某位官員不願做決定)。對我來說,現在可以越來越清楚的看到有些價值觀和正當程序不是屬於西方的,而是全人類共通的。在過去幾個世紀以來,許多洲的許多國家都在爭取這些普世的價值,中堅分子常是當時的「瘋狂左派分子」,而且常常是在經過武力抗爭、許多犧牲之後,才得以建立的,它們現在是全人類共同的祖產──不管他們身處何方,政治體系、宗教或文化信仰為何。過去的數十年來,我也一直在爭取、並且堅信法律應該有其脈絡(law-in-context),我的發言也大部分是在說明這個觀點如何應用到莫三比克,但是我現在驚訝的發現,我竟然在強烈的訴求普世的價值。

�下一場演講是在牛津;難民研究中心(Refugee Studies Centre)有貼出這場專題討論會的訊息;一個小小的房間擠滿了人,我站著,好像可以看到每個人。我又再一次緊張得全身僵硬,我要同時看、以及和這麼多人講話的能力應該還沒有恢復。房間中充斥著非常悲傷和焦慮的氣氛,人們除了來聽我演講之外,也是來看我的。我們播放了那齣有關藝術和戰爭的影片,讓氣氛緩和一些。我主張難民除了當然應該享有基本人權──不能違反他們的意願逕行遣返,對食物和庇護所的權利──之外,還應該有權選擇他們自己的代表、參與重大計畫的監督,並且投訴有辱他們的言行。這些權利需要幾年的時間慢慢建立起來,就像貧困救濟漸漸從慈善的系統,變成英國的社會救濟權利之一。我也建議:難民不應該被視為收容國家的負擔,他們應該盡可能被當作豐富了文化內涵的貢獻者,以及創造經濟的人,而且,不應該是由援助機構(以在難民營中自力更生的人為對象)提供救助計畫,而是應該推動地方發展計畫,將難民營中的人整合進去(而不是分離出去)。雖然我的身分是從莫三比克(這是一個有很多難民的國家)來的講者,但是我說的每件事,都是根據我在牛津所讀的書,而且我不覺得我帶有任何權威。

會後的發問時間進行得很順利,我甚至有幾次露出微笑,接著,我覺得我的大腿有點吃力了。那感覺好像是它一直要告訴我的大腦:叫舌頭現在就停下來,它講太多了,我好累。舌頭回答道(而這時候,我正在對付複雜性的問題,這是富有國家的人面對窮國的人民時會有的問題):跟大腿說我會抓好時機,我知道什麼時候該停下來。時間果然抓得剛好,演講結束得非常完美,我很高興我與聽眾之間建立了一種很和諧的關係,而且我準��備要坐下了。我腿部的肌肉緊緊糾結著,我的膝蓋彎不下去。我來不及阻止自己跌倒了,我的身體極度傾斜,我感到自己倒向地上。當我往前倒的時候,我的腳打結了、撞出砰的一聲,我感到很痛、混亂與難堪。聽眾大聲驚呼,人們趕緊跑過來。「站在那兒,站在那兒!」我大聲吼,帶著一個殘疾人士的尊嚴和憤怒。我掙扎著爬了起來,但是之後的幾個小時都覺得很不舒服,又很丟臉,而且我還不能把這件事怪到牛津頭上。

下一站我到了華威大學(Warwick University),這次我一直坐在椅子上。曾與我住在一起的老朋友的女兒(她是劍橋的學生)告訴我:劍橋的學生把我當成切.格瓦拉(Che Guevara)──他們知道我做過一些事,但不知道那是什麼。在華威大學,我感到比較多追求知識的氣氛,沒有很多恭維、奉承。演講廳還是擠得滿滿的,問題包羅萬象,但很友善,而且這次我沒有跌倒。

最難的一場演講是在南安普敦大學(University of Southampton),我在那裡教過六年書,而且──就像我告訴他們的──在這六年中我才漸漸了解英格蘭。我需要休息一下,處理我在情緒上的經歷,也要讓自己夠強勁、夠平靜,以撫平當舊識看到我失去一隻手時的悲傷,而且當我抵達的時候,也已經累了。我以前的法學院同僚都聚集在一間房間裡,他們焦慮的樣子,就好像主辦單位在擔心我會不會準時出現。我微笑著,與他們一一握手,並與幾個人擁抱,但是我真的累了,我才剛出院沒幾天,而且我很難不受到這種沉重氣氛的影響。我的演講是用一種親密、像是私人間在對話的方式,我說了整個爆炸案的經驗,和我復原的經過。講到一半的時候,我覺得很暈,我的頭很輕,好像又要倒下去了。我要求休息一下,喝點水,再接著繼續說。這次�演講很成功,我穿插著一些幽默的話,而且感覺我又可以輕鬆愉快的發表談話了(如果我幾乎對任何主題都不能即席的發表意見,那我毫無疑問的和死了無異),不過我知道,如果我要和以前一樣和大眾交換意見,並且跳出我對自己既有的印象,還有很長的一段路要走。

我四下環顧聽眾們。老舊的禮堂幾乎擠滿了人,人們安靜的仰頭望著我。主席是一位傑出的律師,他在過去幾十年來都敞開家門,歡迎全非洲各地的自由鬥士。我曾經在莫三比克幫他當過一次口譯,我一直記得某件有點好笑的事──有一次會議在晚上舉行,在莫三比克一個美麗的島上,我們在灑滿月光的棕櫚樹下,聽我翻譯著:現在英格蘭人民的武裝抗爭進展得如何?

主席把他的椅子往後拉──這多可怕啊──我很緊張的開始講,這是我第一次在英國講過去這幾年來,一直縈繞在我心頭的某個政治觀點的相關議題,而且可能就是因這件事──我也對《紐約時報》提過──引發了對我的攻擊(「每個知識分子都希望被重視」)。

如果他在會議開始時唱了首歌,如果聽眾加進來一起四部和聲,如果有吉他和長笛演奏,如果有畫得七彩繽紛的布條(而且上面沒有標語),如果桌子上放個果醬罐子的小盆栽,這一切該有多美好。

「各位女士們、先生們,我的朋友和同志們,」一開始就是四平八穩的英式制式開場白──語調低沉而嚴肅,「很高興看到大家來到倫敦政經學院(London School of Economics and Political Science)的講堂,參與一年一度的丹尼斯.普里特(D.N. Pritt)紀念講座,今晚我們很榮幸的邀請到奧比.薩克思來演講。他要為我們講的主題是:『民主南非邁向人權法案之路』。」

所有的革命在發生之前都是不可能的,但是在發生之後,它們就是不可避免的了。南非正在不可能與不可避免之間擺盪…… 不是,這其實是我的講稿開場白,我沒辦法一直引用我自己的話。

南非一定算得上是世界上獨一無二的國家了,只有在南非,有一部分受壓迫的人民成立了一個反人權法案委員會…… 是的,我先講了幾句有關於普里特──對於南非的我們來說,他是一位為非洲愛國者辯護的英國律師──的事之後,接著就用了這幾句話當開場白。當我站起來、在決定要怎麼進行演說時,總是會有點顫抖和害怕。當我向講台走近了幾步,我會對我計畫要講的題目感到極度焦慮,而當我站到麥克風前面的時候,我會轉向一個完全不同的題目,一切則將變得非常順利。在那之後,我會半害怕半期待的,看著自己冒險的突然轉了個身──可能接著就跳進空無之中。但今晚不行,我必須看管好我豐富的情感;有一部分是因為我──講者本身──就是一個訊息,我必須傳達的是──就像非洲國民議會和我們其他同胞的奮鬥一樣──我並沒有被摧毀。

……他們擔心人權法案只會鞏固白人的特權。聽到我自己的聲音,感覺很奇怪。我還在學習能夠重新開始講話,要讓那些嚴肅的盯著我看的臉,都能夠接收到我的每個字。每個音節都是我很用力擠出來的,好像是要重新看看我的內部能不能夠控制,並不是我自然而然發出來的,我必須用意志來控制每個細節。以前當我講話的時候,我只要站起來,話就會自然而然的講出來了,講話很有趣,我會變得生龍活虎。而現在,講話好像耗盡了我的精力,我對於這件事必須要慎重。包括聲音、感覺、情緒,都必須要經過考慮,我要事先整理出所有的表達方式,先告訴我內在的心靈,才能夠再擠出去給聽眾。以土地所有權為例:百分之八十七的土地在法律上屬於白人,這可能是這個國家百分之九十五的生產力。人權法案中一個簡單的財產條款,可能會使事實上的種族隔離狀態永遠保持下去。如果數以百萬計被強制搬遷的受害者──他們在近幾年來一直遭受種族隔離制度的官員恐嚇,必須要搬出世代居住的土地──在憲法之下,又必須向憲法所保障的新所有者低頭,這算是什麼人權保障呢……?

為什麼我們對公眾講話時一定要用這麼制式的語氣呢,難道我們不能夠像聊天一樣嗎? 我可以聽到一個很緊張的聲音,那是我的;如果我不是知道我正在講話,我會以為我只是在聽呢。我在聽自己講話,好像我要準備的是下一段……但是我們需要人權法案。我們總是在革命的名義之下,在社會進步、發展和國家建設的名義之下,忽略了基本人權。我們希望我們的人民、我們所有的人民,晚上都能夠安心的在家裡睡覺,能夠自由的在街上行走,可以感受到這個國家──這整個國家──都是屬於他們全體的,政府會對他們承擔責任,他們也可以改變自己的國家……

現在進展得比較順利了,這篇講稿我講過很多次了,最重要的一次就在爆炸發生不久之後,我在非洲國民議會內部的研究會上講的(革命家最近越來越追求時尚了),有趣的是,我不覺得有必要根據不同的聽眾──不論是非洲的自由鬥士、英國的律師,或是紐約的商人──改變講稿內容。我們依循的是最純粹的正義,問題在於要找出正確的方式,說出我們的主張。不只是要廢除明顯帶有種族主義的法律;整個系統實際存在的種族隔離政策,幾個世紀以來累積的不正義──種族的支配和不平等問題──都必須解決,越快越好,而且最好不要帶來任何痛苦。這是最難對西方聽眾說明的部分,他們很難理解我們的心理和目標。我們和他們說著一樣的政治語言,我們對於對、錯的概念是一樣的,但我們不像他們所認識的政治人物,我們不會競選官職,我們是自由鬥士,求官的想法沒有辦法鼓勵我們,反而讓我們感到害怕。我們那些左翼的朋友也是如此,我們喜歡那些可以往後無限延期的目標,我們憧憬建造一個理想的社會,讓我們在未來,有一天可以住在那裡。我們也是歷史中的自由運動的一部分,非常具體,扎根在我們的歷史和文化之中,我們的許多祖先手持武器捍衛了他們的土地,有些後人則在教堂或清真寺中宣揚他們的理念,或組成工會,我們都是為了同一個夢想──沒有種族支配的南非。曼德拉繫獄數年、露思的死,以及數也數不清被拘留的人們的創傷、那些被拷問至死的人,這些都總要有個意義,絕對不是為了讓某幾個人得到官職。我們現在還不夠強大,沒有辦法崛起、取代那個有種族主義的政權,但是他們也無法根除我們。我們也許正面臨艱難的抉擇──到底是要長久堅持到下一代、下下一代(如果真的必須如此的話),直到我們終於能夠推翻、並且完全摧毀種族隔離的體系,或者現在就接受一個重大──但不完整──的突破性進展,轉換一下我們的鬥爭領域,讓它比較接近我們的最終目標。最後,我們一定要找到一個方式與人們協商,了解他們的感覺,而且這也表示我們要為解放監獄、讓流放者歸國而努力,而且也要創造出可以自由討論和協商的環境。

我們的憲法原則已經在這個國家推廣開了。它們還沒有定型,它們的內容還有待添加和修正──不論是大事或是小事。

要找一個時機作結是最困難的。我總是急著想在一個高潮點結束,所以越講越激動,以至於讓任務顯得益發複雜。不過現在是一個畫下句點的好時機,請聽眾不要只是靜靜的坐著,而是做出一點政治貢獻──提出批評和建議。

這也是我們希望海外的朋友可以做的。對我們提出批評和指教,促使我們辯論和省思我們的想法。您能夠與我們站在一起的方法,就是認真看待我們的想法,讓它們面對嚴格的分析、遭受質疑…… 現在開放提問。

如雷的掌聲響起,我環顧那些拍手的人。我幾乎都不認識,我想有和我同輩的其他人,他們也很厭倦會議了吧。聽眾就很像你會在街上遇到的人,有老人、有年輕人,有人穿著西裝襯衫,也有人穿著牛仔褲和套頭毛衣,有黑人、有白人,大概有一半是男性,一半是女性。他們的臉上帶著雀躍,發出一些嗡嗡的聲音,而且不知道為什麼,禮堂看起來沒有那麼簡陋了。

主席站起身,貢獻出他略帶懷疑論的建議(這是十五世紀在肯特郡[Kent)起義的反叛者所提出的建議):吊死所有律師。接著就開放大家提問了。

問題如潮水般湧來,難以歸類的、匿名的觀眾被具體化成不同的人格,講話時充滿幽默與朝氣。大家對主題都很有感覺,問題都頗有深度。這是英國知識分子的風格,不會小題大作,也沒有在賣弄什麼,只是清楚而簡化的使用文字、呈現概念。在這個被消費主義和廣告行銷、娛樂性元素和公共關係所支配的世界裡,必須要很有自覺,才能夠不陷入形象塑造的行業中,或讓想法成為被包裝的商品,這是我在這次會議中想要傳達的另一個訊息。剛好有一些開普敦大學──我的母校──的學生在場,他們對這個題目很感興趣,而且邀請我參加一個法學院的CALL-IN辯論…… 其他建議則有關於我們可以如何對想法展開討論。我不會說這個講堂看起來富麗堂皇,但是椅子的確不像我剛才所想的那麼醜了,講台也不算那麼單調啦,雖然我可以放棄我待會兒在酒吧的幾杯飲料(現在我是指與委員會共進的餐點),寧可換些花──如果這裡真的沒有用果醬罐裝的盆栽的話。

我作了一個夢……有一天晚上,一些人來找我,我們東拉西扯的閒聊著,但是我突然想到一件事,於是就打斷了我們的談話。

「我在想,」我說,「如果我作了一個夢,而且我出現在自己的夢中,夢中的我會有兩隻手,還是只有一隻手呢?」其他人對我說的這番話感到有點吃驚,但這對於我來說是很正常的。這純粹是一個科學上的疑問:我是真的想知道,我的潛意識是否符合我的身體現況,如果還不符合的話,多久之後它會跟上?

昨天晚上──或者說今天早晨──當我快要醒來的時候,我的潛意識回答了這個問題。一開始,我並不知道我在作夢,我只是感覺有什麼東西靠近我身邊,是和身體有關的,它很引人注意、很溫暖,幾乎碰到我了。接著我認出,那是一個女人的身體,她坐得筆直,豐滿而且圓潤,包裹在漂亮的藍色布料中,所以我看不到她的肉體。我仰起頭來,想要看看她是誰,接著看到了一張女人的臉;其實,當我看著她時,她的特徵也一直在變化,剛開始是一個上了年紀的人,讓我有點驚訝,接著她變成一個比較年輕的人,好像是和我共度假期的朋友。她面露微笑,而且很友善,我坐在她旁邊,用我的右手環著她。我的手臂夠長,可以環過她的肩膀,放到她的前面。我發現我的手伸到她藍色的衣料下,彎過她的肋骨,碰到她的胸部。我就這樣在那兒停了一會兒,感覺被激起了情慾,但是溫暖而舒適。接著不知道為什麼,我移開了我的手,從她的衣服下抽出來,也從她的肩膀上抽回來。我們分開了,我的感覺有點奇怪,好像有很多事發生,但是又什麼都沒發生。

現在,我剛醒過來,正在回想我剛才的夢,試著理出頭緒。我依然清楚記得夢裡的影像,我的感覺好像有點不確定,不過伴隨著溫暖的餘味。我知道那兩張臉代表誰,兩位都是豐滿的女性,都是金髮,都很開朗,但與我的相識是在截然不同的兩個場合之下;一位和我有過肉體上的關係,而另一位,我曾經很靠近她,而且我們可能也都有同樣的想法,但那是不可能的。這兩位一起出現在我的夢中,讓我感到十分意外,先是有著細小皺紋的一位,後來換成皮膚平滑的另一位,但是在我的整體感覺中,這兩位在形體和個性上有一個邏輯的共通性,就是都屬於圓潤的女性,不過還有更有趣的點。

這個夢中最突出的點──就像是歐.亨利(O. Henry)的短篇小說,會突然在結局部分來個大逆轉──是我腦中閃過的想法:要抽回我的手。我很清楚的記得,即使在夢中,我告訴我自己:你知道,這很奇怪,我的手在這兒,在衣服底下,但是我什麼都摸不到…… 我希望感受到她的胸部,經歷一種觸覺上強烈的親密感,但是我什麼感覺都沒有,感覺不到她的胸部,也感覺不到她肩膀的肌肉,因為我沒有手指。

我不知道為什麼,但是我的潛意識如此,讓我很高興。我好像覺得:我的潛意識越符合我的真實情況──與一般心理分析的目標正好相反──我就會越接近完全的復原。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。