林紘宇

2019-04-09發佈

2023-03-04更新

當規避法律的 ICO 垂死之際,「守法的」STO 能順利接棒嗎?──答案「很難說」 |林紘宇

一切都來得太突然! 才說著ICO(初次虛擬代幣發行)是新創募資的最快速、最有效率的管道,ICO在2018年Q3 …

當規避法律的 ICO 垂死之際,「守法的」STO 能順利接棒嗎?──答案「很難說」 |林紘宇

一切都來得太突然!

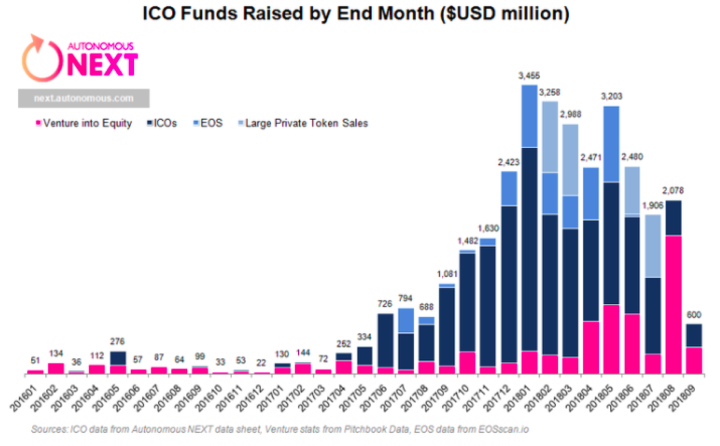

才說著ICO(初次虛擬代幣發行)是新創募資的最快速、最有效率的管道,ICO在2018年Q3達到最高峰,短短不到三個月,到第四季,在虛擬貨幣圈子裡,普遍已瀰漫著ICO已死的氛圍。根據2018年Q4的數據指出,ICO的募資金額已從高峰滑落,隨著幣市熊市的到來,持續下探。

在ICO死亡或垂死之際,大家把目光與希望放在一個新東西:STO上——STO 是Security Token Offering的簡寫,翻譯為「證券型代幣發行」。

什麼是STO?他是透過區塊鏈技術包裝的代幣(token)表彰財產權利或某種債權的有價證券(security)。證券型代幣必須與資產或權益綁著,例如現金、股份、固定收益資產、不動產、大宗商品等。想要進行STO必須先獲得各國的證券監管機構的許可,因此,我們可將STO視為更加符合法律規範的ICO。

舉例來說,帝寶很貴,一坪150多萬,很少人可以直接買一戶兩戶;未來,你會看到不動產的持份被細分為一千份一萬份,然後由發行商發行一種�「帝寶幣」,作為融資、借貸的手段。而這個帝寶幣可以作為帝寶豪宅共有所有權的表彰,也可以上交易所交易,可以跨境移轉,重點是,完全合法。

很多人樂觀地認為,STO將是2019年的新趨勢,這樣的期待是合理的嗎?到底我們該如何看待這樣一個新東西,這篇我就要來好好分析一下。

STO的出現,本質上是法律問題。ICO過去被質疑最劇烈的是「逃避」,ICO想要透過發行虛擬貨幣來募資,又想要規避各國現行證券監理體系,兩邊的好處都想拿的結果是,各國政府打算要嚴格管理它。

作為接棒ICO的下一個風口,STO的發明就是為了回應ICO在法律上的問題。

錯誤理解STO

很多人在STO的定義上就出了問題,如果前提錯誤,討論的再多其實都沒有意義了。我們看到媒體描繪的STO常見有兩個特色:

- STO必須與資產掛鉤,例如不動產、大宗商品等。

- 想要進行STO,必須先獲得監管機構的許可。

剛剛的例子,我舉帝寶這種房地產,但是STO必須要以資產作為支撐嗎?沒有綁定資產就不能發行STO嗎?

我認為這個定義是錯誤的,因為這裡指的Security,不是你想像中的Security。

你說的有價證券(Security),是什麼?

在資本主義的世界裡,有價證券是偉大的發明。

從最廣泛的定義來說,有價證券是代表資產所有權或債權的法律證書,即代表一種經濟權利。例如股票或不動產資產憑證。跟資產掛鉤的資產證券化只是其中一種。

有價證券的好處是既能給持有者帶來一定的定期收入,又能當作商品自由買賣轉讓,成為投資工具,讓所有人都有機會參與投資,讓市場交易量化、金融化。資本引導出有價證券,也可以說,是有價證券完整了資本主義的內涵。

有價證券被發明以後,實在是太好用了,連帶證券的交易也越發蓬勃,但自有交易以來,欺騙的事情也隨之發生。各種證券詐欺、操縱市場、投機行為層出不窮,讓可憐想好好投資的民眾損失慘重。

一百年前(1911年),美國各州在投資人的龐大壓力下,頒布了一系列管理證券(Security)的法律,稱為藍天法(blue sky law),指的是那些投機份子把藍天當建築物在販賣;在台灣,藍天法(證交法)出現的較晚,背景是1949年遷台以後,政府因為缺錢,因此發行大量愛國公債、土地債券及國營企業股票,隨後大量地主、股東將證券出脫求現,但也因為缺乏管理,投機眾多,在1954年立法規範有價證券的交易。

認定有價證券的法律標準

用什麼方式來認定有價證券?台灣的證交法用兩種方式:

第一、法律列舉(證交法第6條)

- 政府債券、公司股票、公司債券:最常見的公司股票,這個股票範圍滿大的,也包括非公開發行的股票。

- 新股認購(或新股)權利證書亦視為有價證券。

第二、主管機關核定

這邊的主管機關就是金管會。

我們總是在碰到我們不熟悉的事物,試著很不精確的拆解他、定義它,有價證券就是一例。為了避免麻煩,那乾脆不說了,依法主管機關可以直接核定—— 你就是我要管的有價證券!

核定為有價證券的項目其實並不多,例如:依金融資產證券化條例發行的受益證券及資產基礎證券、還有依照不動產證券化條例募集或私募的受益證券,重點是,不包括ICO或STO的Token。

所以,今天既不是債券或股票,也沒有經金管會核定,怎麼處理?上面條列的,其實不是標準,他只是列出了Yes/No的��檢查清單,卻沒有提供認定標準。

遍查台灣的法律,才會發現到:原來台灣的法律沒有定義什麼是有價證券。

因為自身的缺乏,必須要借助Howey這個美國的標竿案例,它提出了有價證券的實質認定的標準(美國聯邦最高法院SEC v. W.J. Howey案),一共有四項要素:

- 投資人共同投資

- 出於共同事業(Common Venture)

- 投資人彼此分享報酬

- 報酬的有無全然(Solely)取決於發起人或第三人的經營。

Token是不是Security?

一百年後,因為區塊鏈技術出土,伴隨著乙太坊智能合約的革新,證券可以用代幣(Token)的形式來發行。

然而真正的問題是,當談到代幣與證券時,指是最廣義的、可能跟資產掛勾或表彰一定權利的證券,還是在藍天法裡面、需要被管制的有價證券?

因為它看似規避了來自藍天法案的監理體系,而讓各國政府對於其存在有著高度的狐疑與不信任,STO就是要彌補這一點,而不論是美國的藍天法還是台灣的證券交易法,所規範的Security都不限於掛鉤資產的證券,這只是充分條件,非必要條件。

Token可以大略分為證券型與功能型,而如果是純粹功能性,那可能可以排除於被認定為Security一途。然而除了一些公鏈的開發項目,例如乙太坊,其他市面上的ICO項目,可以找到100個理由支持他就是Security。

STO呢?從這邊就能看到ICO與STO的重大不同:STO就是要大家選擇勇敢,該來的跑不掉,與其躲躲藏藏,不如就大方承認:「來吧,我就是政府要管制的有價證券。」

總結來說,STO 就是未來想要合法化的ICO,ICO有的技術上優勢,STO通通可以有,因而在技術上二者根本相同;在法令合規��成本上,ICO選擇取巧避開,STO選擇主動納入各國政府監理法規的一環,照著規矩來。

這下,你問STO有多大的好處?

理論上,STO可以比紙本的有價證券強大,有更好的流通性、更容易做跨國的撮合交易、運用智能合約提高交易效率等等,這些我都贊同。

但實際上,這些都說不準。

因為當你選擇了STO,等於要進入一個國家的證券監理體系,你就必須要配合當地法規,它說不行就不行,在對照各國法規進行合規性審查後,許多技術將被閹割、捨棄不能用。

例如今天一個Security token發在某公鏈上,有機會促成一個跨境的集中交易市場,但是在台灣,Security的買賣,原則上要在特定集中交易市場(如證交所或櫃買中心)才能進行,而不能場外交易,因此跨國流通的Token除非私募,不然難以成真。

STO成否取決於一件事:對政府倡議的能力,也就是你能說服政府開放到什麼程度?

若政府願意為了訂定出一套有別於有價證券的、規範密度較低的監理模型,那麼將是最好的狀況,ICO能做到的,STO都可以,而且一切合法。如果一切比照既有有價證券的規範,那只能說,證券代幣化沒有明顯的好處。

STO存在的意義-用妥協來創造機會

一百年前,大家開始意識到證券的威力,以及證券市場的險惡,然後藍天法案把遊戲規則通通定出來;一百年後,我們看到證券市場的無趣,然後虛擬貨幣從一個無政府的世界裡,進入到了金融市場眼球中,攪亂一池春水,也讓中國、南韓政府如臨大敵, 擔心破壞金融秩序而全面禁止ICO,有更多政府仍在觀望著,沒有把話說死。

從ICO到STO的過程,短短不到二年,他表彰了一件事:

創新科技與政府監理不完全站在對立面,適度妥協,機會才會出現。

當代幣發行業者不再視監理為洪水猛獸,願意表態守規矩、做出折衷讓步,而不是永遠抱持無政府主義者那套。

如同STO 證券型代幣發行 — — 一邊是理想國,一邊是華爾街一文說的:

未來區塊鏈會進行分化,一部分去中心化的駭客,堅持去中心化,構建屬於個人的普惠金融服務。另一部分屬於華爾街和專業投資者,通過證券代幣化的方式,實現傳統金融的革新。

當然前文所說的事情還言之尚早。在可預見的未來,隨著互信的基礎越發穩固,政府才有機會對「STO」放手,這個時候就是STO真正爆發的日子來臨。

果殼—區塊鏈的信仰者|現為律師、自由作家|期許透過筆寫出觀點,看到對話,找到果殼。|合作請至果殼臉書:https://goo.gl/TmwbtT

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律�事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。