黃哲融

2019-01-17發佈

2023-03-04更新

世界人權日前夕,蓄勢待發的《禁止酷刑公約》國內法化|黃哲融

十二月初有個新聞可能沒什麼人注意到:行政院會通過「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草 …

世界人權日前夕,蓄勢待發的《禁止酷刑公約》國內法化|黃哲融

十二月初有個新聞可能沒什麼人注意到:行政院會通過「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約施行法」草案。今天(12月10日)是世界人權日,今年(2018)又剛好是世界人權宣言七十週年,讓我們順勢來談談酷刑的問題吧。

說到酷刑(torture)及其他不人道或有辱人格的處罰(簡稱虐待,ill-treatment),第一個聯想到的是什麼?是古代中國用於處置十惡不赦罪人的十大酷刑,還是古代歐洲國家用於處置異教徒的殘酷手段?

透過歷史書寫和影視作品,我們知道酷刑和虐待是極其慘無人道的。有法律、宗教明文規定的車裂(五馬分屍)、凌遲(千刀萬剮)、活埋、灌鉛、抽腸、剝皮、烙刑、火刑、鞭刑;有隱藏在「科學」名義之下的人體實驗;甚至還有以國家利益為考量的「強迫失蹤」和集體屠殺等。不管什麼理由,在這些手段下,被施以酷刑或虐待的人往往非死即殘,對其家屬更是留下不可抹滅的傷痛。

若聚焦我國,政黨兩次輪替之後,過去威權時期的恐怖,似乎也只能從老一輩的口中得知一二。酷刑彷彿已成歷史,逐漸淡忘於人民的記憶當中;而虐待則往往隱藏於「合法」的外衣之下,被人民默許。

然而,酷刑並沒有消失,虐待也絕不可縱容。無關乎專制國家或民主國家,無關乎自由及民主的程度,�有上位的統治者,酷刑或虐待的行為就有可能發生。正如霍布斯所描述,「國家就是利維坦(leviathan)」【註1】。即便如此,我們仍有辦法對其行為進行規範及約束,那就是透過法律。

國際上禁止酷刑和虐待之緣起

《世界人權宣言》提到「對人類家庭所有成員的固有尊嚴及其平等的和不移的權利的承認,乃是世界自由、正義與和平的基礎」。為體現基於人權和尊嚴的這種新的世界秩序,宣言第五條宣布:

任何人不得加以酷刑,或施以殘忍的、不人道的或侮辱性的待遇或刑罰。

自那時起,國際社會有了一項不可逾越的壁壘,用於防止酷刑和虐待,它保護所有人的尊嚴,沒有例外地,不受任何形式的歧視,而不論其管轄區、領土和國籍。

虐待不僅使受害者喪失人性,使施害者喪失人格,最終也使任何在明確知曉的情況下還容忍這種做法的社會,喪失人性。酷刑和虐待會造成持久的創傷,破壞人與人之間的聯系,給整個社區造成嚴重損害。

為此,聯合國大會第3452號決議重申:任何酷刑和虐待行為,是對人的尊嚴的一種侵犯,以及「違反《聯合國憲章》的宗旨」的行為。與此同時,大會通過《聯合國禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》(The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment),簡稱《禁止酷刑公約》。

除此之外,有關禁止酷刑和虐待的國際文件還有《國際刑事法院羅馬規約》、《公民與政治權利國際公約》、《保護所有移徙工作者及其家庭成員權利國際公約》、《消除對婦女的暴力行為宣言》、《兒童權利公約》、《保護所有人免遭強迫失蹤國際公約》等。

什麼是酷刑?什麼是虐待?

若要從法律上禁止酷刑和虐待,則必須對酷刑和虐待有個清楚的定義。縱觀諸多國際文件,對於酷刑和虐待的定義並不完全相同,但卻可發現一致的核心概念:

酷刑是指「為達到特定目的有意致使喪失能力者遭受疼痛或痛苦」,而虐待是指「其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰,不一定要求行為具有故意性或目的性或受害者能力喪失」。

舉例來說,用警棍毆打被拘禁者,造成其劇烈疼痛或痛苦來獲取供詞,因被拘禁者無反抗能力(喪失能力者),且毆打目的是為了獲取供詞(達到特定目的),該毆打行為就屬於酷刑;用警棍毆打一個進出牢房的被拘禁者,則可能屬於虐待。

酷刑和虐待的形式多種多樣,無窮無限,因此無法詳盡進行編目歸類。如從警察暴力、恐嚇和羞辱到逼供,從不人道或有辱人格的拘留條件,到長期任意拘留或濫用單獨囚禁;安置機構中的工作人員對安置人員的歧視、忽視和無視;家庭中出現的暴力和性虐待,包括童婚、強迫婚姻和婚內強姦;因個人實際或感知的性別、性別認同或表現、性取向而被定罪、羞辱、迫害或騷擾的國家等等。

雖然酷刑和虐待表現形式多樣,但它們都同樣是有悖於人性尊嚴的侵犯身心健全行為。遺憾的是,目前只有國際刑法和人道主義法沒有將「公權力參與行為」作為認定酷刑或虐待的條件,其他各項人權條約都專門為各國規定了義務,並將酷刑和虐待界定為國家官員參與的行為。以《禁止酷刑公約》為例,關於酷刑,公約第1條規定:

「酷刑」指為了從特定人或第三人取得情報或供詞,為了處罰特定人或第三者所作之行為或涉嫌之行為,或為了恐嚇、威脅特定人或第三人,或以任何理由為任何方式之歧視,故意對其肉體或精神施以�劇烈疼痛或痛苦之任何行為。

此種疼痛或痛苦是由公職人員或其他行使公權力人所施予,或基於其教唆,或取得其同意或默許。但純粹因法律制裁而引起或法律制裁所固有或附帶的疼痛或痛苦不在限。

本條規定並不妨礙載有或可能載有適用範圍較廣的規定之任何國際文書或國家法律。

關於虐待,公約第16條規定:

每一締約國應承擔防止公職人員或以官方身分行使職權的其他人在該國管轄的任何領土內施加、唆使、同意或默許進行末達第1條所述酷刑程度之的其他殘忍、不人道或侮辱之處遇或懲罰的行為。

顯然,根據公約定義,禁止酷刑公約的主體為國家公職人員或其他行使公權力,還包括國家官員的唆使或同意、默許下的私人行為體,如公司、承包商及個人。同時,在解釋上,其目的與國家或機關的政策或利益需要有直接連結關係,例如基於反恐、仇外等國家政策或利益目的;反之,無直接連結關係則不屬於,如嚴酷的軍事訓練。

在判斷上,要依照不同情況,客觀上說明其存續的時間長短,處遇方式,對於身體或精神所產生的影響,特別要考量到受害者的性別,年齡與健康狀況。因此,禁止酷刑委員會特別強調,第1條的意圖和目的並非是要對行為者的動機進行主觀上的探究,而是應根據有關情況進行客觀判斷(由客觀推論主觀)。

我國禁止酷刑和虐待的決心

自《世界人權宣言》通過以來,各個國家、國際組織、民間社會和公民個人為消除世界各地的酷刑和其他虐待行為作出了前所未有的努力。特別是,普遍承認了禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰的絕對性、不可減損性和強制性,以及為使其成為現實而制定了�國際規範和體制框架,這是人類歷史上最重要的成就之一,毫無例外地尊重且沒有任何歧視所有人的尊嚴,無論管轄權,領土和國籍的問題如何。

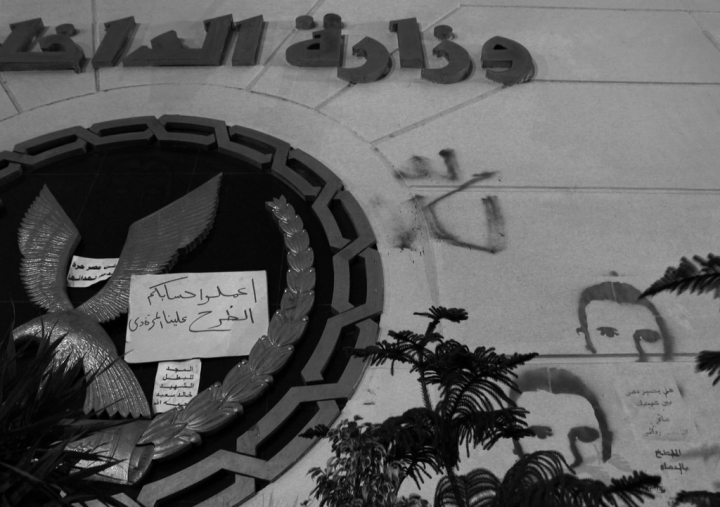

(圖片來源:人權公約施行監督聯盟/聯合國九大核心人權公約)

(圖片來源:人權公約施行監督聯盟/聯合國九大核心人權公約)

我國雖非聯合國成員,但為展現我國保障人權,禁止酷刑和虐待的決心,2018年12月,行政院會通過了反酷刑公約的施行法草案,並送請立法院審議,未來則可以期待該施行法在國內的落實。

屆時,或許我們會發現,實際上我國存在的酷刑和虐待的行為特別多且情況嚴峻,如對受刑人或收容人不足的醫療照護、對集會遊行人員採取不合比例手段的驅散等。雖然禁止酷刑公約規範的主體有限,並無法消除社會上所有的酷刑和虐待現象。但這是重要的第一步,先從國家公權力開始進行規範。我們應該要有信心,透過反省和改善,這將會是我國人權發展上的新起點。

參考文件

- 《聯合國禁止酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰公約》。

- 酷刑和其他殘忍、不人道或有辱人格的待遇或處罰問題特別報告員的臨時報告,A/73/207。

【註1】leviathan,譯為利維坦或巨靈,是舊約聖經中記載的一種怪獸,霍布斯用以比喻強勢的國家。

本專欄「娛樂文創與IP的距離」:是由威律法律事務所的周律師及魯律師組成。兩位深耕智財領域,從過去服務影視、音樂、動畫、遊戲、設計、出版、媒體行銷、演藝、體育、授權、藝術、數位內容等娛樂及文創產業的經驗,體認並倡導IP議題的實用性與重要性。