楊貴智

2025-10-21發佈

2025-10-22更新

衛福部想救中藥,卻激怒了藥師

藥事法318解釋令引發藥師與中藥商間激烈爭議,衛福部放寬中藥販售資格,激盪用藥安全與傳統文化存續對立。政策改革是否守護中藥產業,仍有多方討論。

今年5月,近五千名身著白袍的藥師與藥學生,怒吼響徹凱達格蘭大道。他們高舉「捍衛用藥安全」標語,鳴笛包圍衛生福利部,更點名衛福部長邱泰源應下台負責。

這場白袍運動的引爆點,是衛福部於3月18日悄然發布的一紙《藥事法》第103條第2項解釋令(俗稱「318解釋令」)。

命令一出,猶如投入一顆震撼彈。藥師團體憤而走上街頭,視之為對專業的踐踏;另一邊,中藥產業團體則大動作召開誓師大會,力挺政府,稱這是捍衛「危在旦夕」傳統中藥文化的續命丹。

一紙解釋令,為何撕裂兩個專業團體?它揭開了藥師與中藥商之間,長達數十年的制度、專業與利益糾葛。

從「落日條款」到「敗部復活」:一字之差的法律空隙

爭議的核心,是《藥事法》第103條第2項中,關於中藥商執業資格的條文:

民國八十二年二月五日前曾經中央衛生主管機關審核,予以列冊登記者,或領有經營中藥證明文件之中藥從業人員,並修習中藥課程達適當標準,得繼續經營中藥販賣業務。

長久以來,此條文被視為「落日條款」。立法原意是保障在民國82年修法前既有的中藥商,讓他們能工作至自然凋零,此後中藥販售業務將全面回歸領有國家證照的中醫師或藥師。

然而,新的解釋令卻利用了關鍵的「或」字,稱其後的「中藥從業人員」,並不受「民國八十二年二月五日前」的時空背景限制。衛福部藉此開了一扇新的大門,認定只要具備「中藥相關背景、一年以上實務經驗、修習35學分課程」者,就能申請成為中藥�販賣商。

藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒表示,這次衛福部對《藥事法》第103條第2項的重新詮釋,等於「讓沒有經過專業認證、專業培訓的人,也能繼續經營藥房」。

他指出,這樣的政策轉向違背了當初落日條款的立法意旨。李進一步提醒,藥物販售屬於特許行業,一旦放寬門檻、缺乏監管,未來整個藥品秩序都可能被攪亂。

衛福部則強調,此舉是為挽救瀕臨瓦解的中藥產業鏈,且並未觸及藥師的核心「調劑權」。

中藥納管的未竟之路

衛福部的態度為何出現巨變?這必須從「中藥商」這個特殊角色的歷史脈絡談起。

在現代醫藥體系不普及的年代,巷口的中藥房師傅身兼顧問與藥事人員,是民眾健康的基層守護者。然而,自日治時期起,受西方醫政思維影響,官方開始推行「抑中揚西」,並試圖將傳統醫藥納入現代化管理。戰後國民政府延續此一思維,陸續立法納管藥商。

民國82年的《藥事法》修法,象徵政府正式將傳統藥業納入現代醫藥體系的管理框架,也意味著「中藥」從經驗走向制度,從手藝變成資格。

對許多老一輩藥商而言,那一年不只是法律分水嶺,更是命運的斷點。許多靠口碑、靠傳承維生的藥房,從此被排除在專業體系之外。師徒相授的技藝失去延續的空間,藥櫃裡的手寫藥籤,也被一張張執照與課程學分中被取代。

政府的理想劇本是,透過「軟著陸」讓中藥產業平穩過渡到現代化的管理框架下。然而,現實卻走向了另一條路。

產業凋零下的政策豪賭

但中藥的納管之路遠比西藥崎嶇。衛生福利部臺南醫院中醫師陳俞沛指出,中藥最大的特性是「藥食同源」,枸杞、紅棗既是藥材也是食材,管理邊界模糊;加上師徒制的傳統根深柢固,使得建立一套如西藥般的證照與管理體系困難重重。

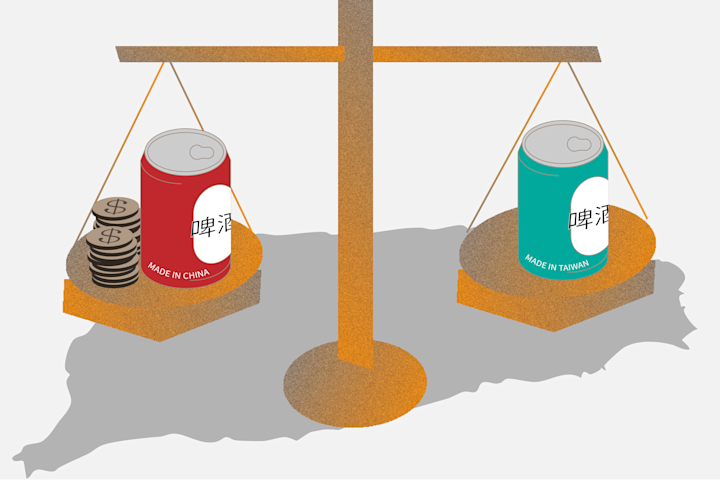

落日條款生效後,中藥房以驚人速度消亡。中藥商全聯會名譽理事長馬逸才面對媒體憂心表示,30年來,中藥房從一萬五千家掉到七千多家。再過個十出頭年,恐怕就看不到了。

為何凋零得如此之快?中國醫藥大學中藥資源學系主任張文德受訪時分析,中藥房從藥材鑑別、炮製到管理,皆是高勞動力的辛苦活,但收入與工作環境遠不如醫院或連鎖藥局,導致領有證照的藥師根本無意投入。衛福部統計也證實,全國僅不到4%的藥師從事中藥業務。

產業空洞化的危機,迫使政府不得不重新思考。衛福部中醫藥司長蘇奕彰直言:「這個產業不能消失,藥材供應鏈不能斷。」他擔憂,若下游零售端的中藥房全部消失,上游的藥材進口、批發也會隨之崩潰,屆時連「清冠一號」這類中藥製劑的生產都會成問題。

這場政策豪賭,便是在此背景下展開。但開放「零售」,也成了點燃戰火的引信。

藥師團體最核心的憂慮,始終是「用藥安全」。

李懿軒舉例,民眾若同時服用西藥抗凝血劑與活血化瘀的中藥(如當歸、川芎),或將降血壓西藥與號稱能降血壓的中成藥併用,都可能因藥物交互作用產生嚴重風險。他認為,唯有具備完整中西藥知識的藥師,才能為民眾把關。

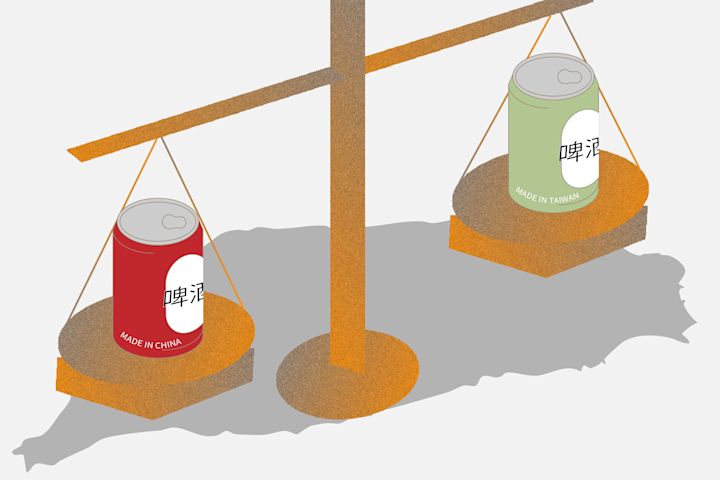

李懿軒認為,產業缺的是上游品管、鑑別人才,衛福部大可只開放上游,而非衝擊第一線用藥安全的零售端。他強調,許多西藥局也能販售中藥,若傳統中藥房無法在市場機制下生存,就應自然淘汰,不該為此降低專業門檻。

但張文德反駁,多數西藥局根本不具備販售、管理多樣化中藥材的能力與知識,更遑論傳承炮製、藥膳等獨特的中藥文化。解釋令的核心,就是希望讓新的人才能進來接手,避免中藥房成為「文化斷層」,從此徹底消失在台灣的街頭巷尾。

對此,張文德強調,新規定並未開放中藥商的調劑權,民眾用藥仍需醫師處方、藥師調劑,兩者是互補而非對立。陳俞沛則認為,藥師團體過度渲染風險,許多交互作用仍停留在理論層次,解決問題的根本之道,應是給予中藥材的清楚的法律定位,並將風險較高的藥材納入藥品管理制度。只靠藥師強調風險,並無法真正解決問題。

險棋或解方?解釋令後的未完待續

這場爭議,也指向一個長期未解的難題:台灣為何不能建立獨立的「中藥師」制度?

《藥事法》中其實預留了設立中藥師國家考試的法源,但數十年來,在藥師團體的強力反對下,始終是空中樓閣。藥師方認為,藥品管理應統一,不應疊床架屋。藥師團體也擔憂,如果中藥師缺乏西藥知識,同樣無法解決中西藥混用的風險。

中藥界則反駁,藥學系僅有16-18個中藥學分,與中藥相關學系上百個專業學分相比,專業程度天差地遠。張文德以韓國設有獨立的「韓藥師」為例,主張專業分流才是正途。尤其近三十年只有不到兩百位藥師投入中藥產業,證明這不是他們的專業,也不感興趣。「與其佔著位置,不如放手讓專業的人來。」

在立法途徑長年卡關、產業凋零迫在眉睫的雙重壓力下,衛福部最終選擇以行政命令「繞道」解套。事實上,民國108年就曾有過一次類似的解釋令,為中藥房二代解套,但僅是暫時止血。今年的318解釋令,顯然是更進一步的政策表態。

張文德也坦言,此舉在程序上確有瑕疵,是「利用法律漏洞的技巧性解釋」。但他悲觀地認為,若要等待國會凝聚共識完成修法,中藥產業恐怕早已消亡。

這紙解釋令,是拯救傳統產業的險棋,還是打開用藥安全漏洞的潘朵拉魔盒?它或許暫時為中藥產業的存續爭取到一線生機,卻也點燃了一場更激烈的專業戰爭。這場圍繞著利益、專業、文化傳承與國民健康的論戰,在可見的未來,仍將持續延燒。

報導|楊貴智、賴奕瑋

本報導於編輯過程中使用 ChatGPT 5 協助校稿。

研究|賴奕瑋 報導|賴奕瑋、楊貴智 責任編輯|楊貴智 *本文使用 ChatGPT 輔助編修,文字均經人工確認後採用。