李柏翰

2016-07-15發佈

2024-02-14更新

從南海仲裁案看人類及國際法對「和平」的堅持與渴望|司法動態

在南海問題中,我們還沒看到有國家敢公開放肆宣稱「不給糖,就打仗」。或許我們能將其解釋為:法之確信(opinio juris)的展現。不論各自盤算如何,至少唯一的共識是,各方都希望能避免這起難以落幕的波濤洶湧發展成短兵相接的窘境。

李柏翰|從南海仲裁案看人類及國際法對「和平」的堅持與渴望

近日關於《南海爭端》的仲裁結果出爐,眾人一片譁然,菲律賓網友狂賀Chexit洗版,中、台亦傳出罵聲,高喊美帝陰謀、司法不公,但姑且不問實質結果如何,各方政府如何透過公開聲明相互較量,都至少會附註地堅持一件事,那就是「和平解決爭端」,至少在南海問題中,我們還沒看到有國家敢公開放肆宣稱「不給糖,就打仗」。或許我們能將其解釋為:法之確信(opinio juris)的展現。不論各自盤算如何,至少唯一的共識是,各方都希望能避免這起難以落幕的波濤洶湧發展成短兵相接的窘境。

須先說明的是,本文只想藉此案介紹「非武力解決爭端」的發展,而不會分析1982年的《聯合國海洋法公約》所設置的「仲裁」措施,亦沒有要評斷仲裁庭與各造意見、立場的意思。

根據《國際法院規約》(Statute of the International Court of Justice)第38條第1項第b款之定義,「國際習慣」係作為通例之證明而經接受為法律者;又,一個行為經過明確而持續的國家實踐(state practice),且此實踐被視為具有法律義務之性質,即得解釋為「法之信念」(或稱「法之確信」,accepted as law)。原則上,一項國際法規範須經國家自願同意,才會產生拘束力;換言之,所謂「習慣」,若未經持續反對者,則普遍約束所有�國際法主體,合先敘明。

國際法發展是一部戰爭史

自有所謂「國際社會」以來,即便在「主權」的概念出現之後,國際法的發展大部分都是在紀錄著人類的戰爭,而這樣無政府的原始狀態也讓「規範國家行為的習慣和條約」鮮少要求國家徹底抗拒誘人的權力與武裝衝突的手段。常設國際法院(PCIJ)甚至在1923年《東卡累利亞地位案》(Status of Eastern Carelia)中表示,「未經國家本身同意,不能強迫它將與他國之糾紛提交調停、仲裁或其他和平解決的方式。」

儘管二戰前已有許多嘗試,包括1928年的《巴黎非戰公約》等努力,試圖將「戰爭作為國家政策之工具」非法化,但難以明確的要件和「後門大開」的例外情況,最後仍以發生新的戰爭宣告尷尬收場。直到發生了人類史上最大規模「世界大戰」,各國政府才真的被自己的嗜血瘋狂嚇到。

聯合國成立時,出於人民對於暴力達到前所未有的恐懼與厭惡,因此各國代表在《憲章》中明訂了「禁止使用武力」的原則,要求各會員國應以和平方法解決國際爭端,以免再度危及人類安全與正義。然而,出於主權獨立、集體安全、國際秩序的必要(爭議所在),聯合國還是保留了許多「供國家和安理會正當化武力手段」的例外(詳見《憲章》第七章、第八章之規定)。

不過,聯合國比國際聯盟(League of Nations)更進步的發展在於,《憲章》明確地要求各國以和平方式解決爭端,也就是讓「和平解決爭端」(第六章:pacific settlement of disputes)成為法律原則、法律義務;在未經適當、窮盡和平手段之前,任何「非出於自衛」的武力使用(甚至威脅)都應先推定為非法。

國際法的發展大部分都是在紀錄著人類的戰爭,而「規範國家行為的習慣和條約」鮮少要求國家徹底抗拒誘人的權力與武裝衝突的手段…直到發生了人類史上最大規模「世界大戰」,各國政府才真的被自己的嗜血瘋狂嚇到。

就此,《憲章》第33條第1項亦提供了具體的爭端解決途徑,以一種苦口婆心的態度,要求爭端當事國「在爭端繼續存在,會足以危及維持國際和平與安全時,應盡量先以談判、調查(enquiry)、調停(mediation)、和解(conciliation)、仲裁、司法解決、區域機關或區域辦法之利用,或各該國自行選擇之其他和平方法,求得解決。」

這些方法之間並不存在孰輕孰重、優先順序的關係,不管有沒有客觀第三方介入,能解決爭端、解除危機的就是好方法;因此,南海仲裁結果出爐後,幾家歡樂幾家愁,菲國總統Rodrigo Duterte於宣判前即表示「不準備進行戰爭。戰爭是骯髒字眼。」總統府的新聞稿申明「關於南海爭議,應透過多邊協商,共謀爭端的和平解決」;而中國最高領導人習近平和國務院總理李克強也都強調,中國將繼續「通過談判協商,和平解決有關爭議」。

「和平」是手段,更是目的

所謂「爭端」,係指利害關係人對一項「法律規範」或「事實現狀」之爭論,產生各方之間權利義務關係不穩定,或對事實認知上,或利益上的衝突,而「國際爭端」即為國與國(有論者認為亦包括國家與準國家或與若干「非國家實體」)之間的爭端。

從1924年PCIJ時代的《巴勒斯坦讓與案(管轄權)》(Marrommatis Palestine Concessions (Jurisdiction))到1980年國際法院(ICJ)經�手的多起案件,包括《美國在德黑蘭外交領事人員案》(Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran),都經常要處理一個「程序上」的問題,就是「該爭端是否為法院有權處理的法律問題」,因僅能適用法律的法官們面對與法律無關的「純粹政治問題」也束手無策。

換句話說,只要那個爭端不純粹是政治問題,則司法或準司法機關即可能可以「就法律得處理」的部分進行裁量(仍要視特定爭點是否在管轄權內)。不過,另一方面,並不表示「訴諸武力」可以是解決政治僵局的選項,因此《憲章》仍鼓勵國家(依第35條,甚至不用是會員國)多多利用聯合國大會或安理會來解決爭端,尤其當爭端當事方權力關係不對等的時候。

「武力非法化」已被許多國際法學家肯認具有習慣國際法(customary international law)的地位,而對所有國家及具有國家能力的非國家實體皆有拘束力。在1986年的《尼加拉瓜境內武裝案》(Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua)中,ICJ更是支持國際法委員會(International Law Commission )的意見,認為《憲章》二條四的規定甚至「具有強行法(jus cogens,或譯為絕對法)的地位」(第190段)。換言之,禁止使用武力原則在國際法體系裡取得特殊地位,任何條約條款違背該原則(如恢復「防衛權」以外的使用武力之合法性)都應視為無效(《條約法公約》第53條)。

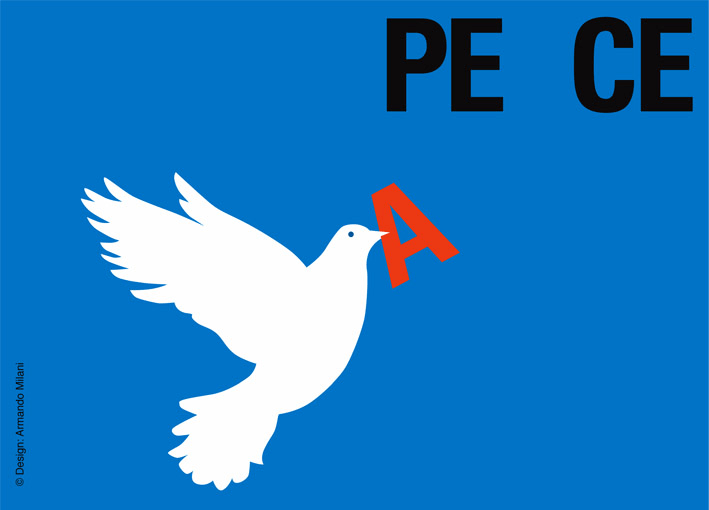

War into Peace, Armando Milani

除了《憲章》本身的規定,最常被�援引的國際文件尚包括1970年聯大全體通過的《友好關係及合作之國際法原則之宣言》(第2625號決議)及1974年《關於侵略的定義》(第3314號決議)。 尤有甚者,自聯合國人權委員會(Human Rights Commission,人權理事會之前身)於1977正式提出「和平權」的概念以降,和平也開始經常被放在「人權」的框架下被討論,作為全人類普遍的、集體的價值。

菲國總統Rodrigo Duterte於宣判前即表示「不準備進行戰爭。戰爭是骯髒字眼。」;而中國最高領導人習近平和國務院總理李克強也都強調,中國將繼續「通過談判協商,和平解決有關爭議」。

面對甫出爐的仲裁結果,許多民間評論或挾帶憤怒、或略帶戲謔地要「窮兵黷武、不惜一戰」,所幸政府們立即表達了對「和平」的重視。此外,其他方,包括萬夫所指的美國,透過國務院發表聲明,支持包括仲裁在內的法治及和平模式,解決南海爭端;越南外交部欣見裁決結果,並「支持依國際法,以和平方式解決南海爭端,包括外交和法律程序」;新加坡外交部則表示不偏袒任何一方,但支持「和平解決爭端,而非訴諸威脅或使用武力」。

「和平」的價值尚存?

儘管相較於其他第三代人權——亦有稱「團結(連帶)權」(solidarity right),將全人類視為被治理的共同體(the community of the governed),比如發展權、環境權、人道救援權、住民自決權等——和平權的具體保障內容從未被認真確立過,但於《國際刑事法庭羅馬規約》中已個人責任化的「侵略罪」,亦得算是國際社會一次決心的展現(明確要件係於2010年的烏干達坎帕拉審查會議中通過,惟批准該修正案的締約國仍在少數)。

近年來,雖有多起事例不斷在挑戰這個原則的有效性,尤其在後911時代的全球反恐戰爭脈絡下,《憲章》第二條中的「理想」被嚴重架空、名存實亡,許多學者紛紛對冷戰後原欲恢復的「和平共存」、「理性共榮」再度表示悲觀。或許聯合國秘書長潘基文對各方的呼籲,已表達了國際社會的共同期許,「通過和平與友好的方式對話並遵守包括《聯合國憲章》在內的國際法」來化解爭端,這對避免刺激或加劇當前緊張局勢的行動依然至關重要。

對照近期一份由獨立調查委員會針對2003年伊拉克戰爭所發布的報告(《伊拉克戰爭調查》,又稱Chilcot report),其中不僅證實了殺戮背後的「情報資訊錯誤」,真正引發民怨的更是「入侵從非最終途徑」,就表示其實大部分人民對於「安全」的想像是出於對生命與身家的顧慮,而最好的方法絕非因此激化民族情緒,再推他們上戰場。

禁止使用武力原則在國際法體系裡取得特殊地位,任何條約條款違背該原則(如恢復「防衛權」以外的使用武力之合法性)都應視為無效(《條約法公約》第53條)。

因此本文認為,從習慣國際法的角度出發,此次各方「接球」的效率與內容,都已再度確認「和平解決爭端」仍為聯合國框架下確保國際法治、人類安全的基礎原則之一。不論日後各��方欲採取什麼措施續談,亦撇開高調的利他主義、遙遠人道思想,都可以感受到「和平反戰」的價值仍在,它不只是理論上的空想,它很近、很現實。

《著作權說明》

封面圖片:War into Peace, Armando Milani

《追蹤我們》

《參考資料》

- 楊永明,《國際法與禁止武力使用和威脅》,美歐月刊,第十一卷,第二期,民八十五年二月,頁92-108。

- 李明峻,《國際法上的和平權—一個基本概念的分析之探討》,臺灣國際法季刊,第一卷,第三期,民九十三年七月,頁265-287。

- Michel Foucault, ‘Confronting Governments: Human Rights’ [1984], In Michel Foucault: Power, ed. James D. Faubion (New York: New Press, 2000)

- 李濬勳,《李濬勳|吹皺南海一池春水-南海仲裁解決了問題或增加了困擾?,法律白話文,2015年6月11日。

- 蔡孟翰,《什麼是國際法:國家和國家之間真的有法律嗎?》,法律白話文,2014年4月19日。

- 李柏翰,《一個拒絕和平的時代?》,2015年12月8日。

*每當有重大事件,想知道有何法律問題,看過來就對了!